"未來控制芯片對于整車的價值一定將超越電池。"

來源 | 元氣資本

分析師|零號

華為造車的研究中,元氣資本提及,大眾新能源在歐洲所面對的挑戰,傳統制造商向電動化科技企業轉型本就是當下的主流趨勢,作為“舊勢力”的代表,大眾汽車算是走得最堅定、最早的一批車企。

在“電池日”到來以前,我們還無法得知特斯拉新型自制電池是否能成為“劃時代”的產物,但到目前為止,特斯拉的優勢在于擁有行業最先進的電池管理技術,這樣的技術支撐它能不斷降低電池成本,而隨著自制電池的到來,成本也變得更加可控,這本也是我之前推測特斯拉車型價格還會繼續下探的主要原因。

在歐洲市場,大眾能頂住特斯拉的“入侵”,除去固有的德系車更受喜愛的原因外,公司供應鏈的轉型之路也值得其他企業學習參考。

初階:電池供應

根據大眾的電話會議,公司2021年會導入811材料,預計2023年開始導入硅碳負極,2025年導入固態電池,這樣的規劃有助于提高電池能量密度,同時降低成本。但由于并非自制電池,這樣的策略離不開與其他電池制造商的合作。

從最早期開始,松下就是大眾的電芯供應商;一直到2016年電芯供應商才切換為三星和LG化學等韓國企業;2020年,大眾的電芯供應商主要是LG化學和寧德時代。

主流EV廠如特斯拉、比亞迪紛紛開始自制電池,加之歐洲的“電池制造熱”,大眾自制電池的策略也終于浮出水面。

2019年,大眾與Northvolt(特斯拉前高管創立)以50:50的股比成立合資企業,并建設一座初期產能為16GWh的電池工廠,該工廠預計將在2023年底開始投產、為大眾提供電池。此外,大眾還擁有著數量龐大的電池開發團隊,雖然就披露的規劃而言目標電池成本為100歐元/kwh,略高于特斯拉的規劃,但是差距不大。

略微將時間再往前撥一些,2019年4月贛鋒鋰業與大眾簽訂戰略合作一事,也透露出大眾自制電池的企劃,“低鈷”甚至“無鈷”也同樣是當下同業都在追求的目標。

中階:消費需求

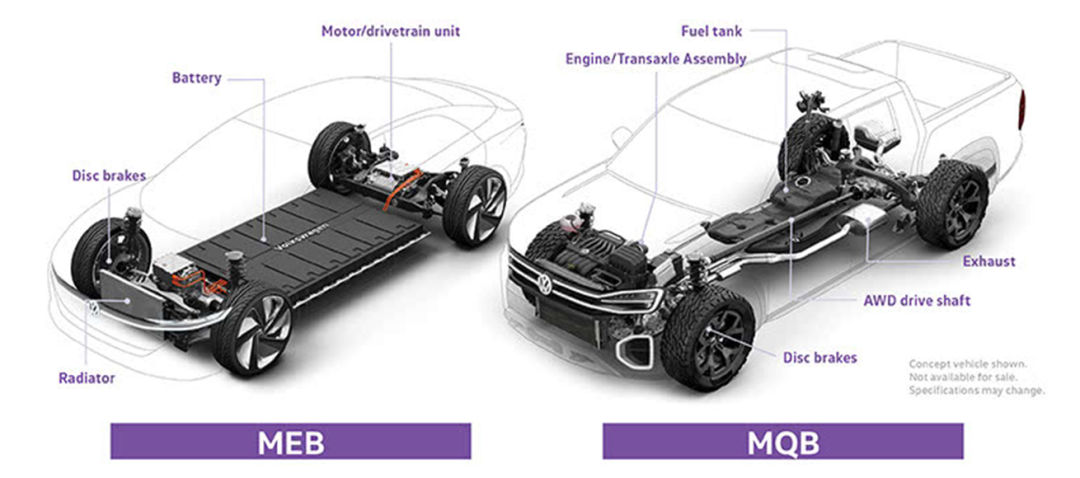

公司新能源的戰略側重MEB平臺(簡而言之就是放棄橫向設計,前置發動機,前輪驅動),根據官方的數據,主要車型集中在途觀、朗逸、帕薩特、高爾夫幾款之中。這些MEB工廠在疫情前的規劃里都集中在了歐洲,原計劃中的產量也將照預期下滑。

在此背景下,大眾如何應對成為了一個看點。從新能源汽車的角度我們不難發現,自2019年起消費者對電動車的消費偏好悄然發生了變化,從原本的追求動力性能、續航經濟性轉為更注重智能化、科技化的體驗。

不得不說,這是一個有趣的轉變。從可持續性的角度看,雖然這樣的轉變可能只是一時風向,但如果我們從宏觀上觀察5G、車聯網等技術的發展,再從行業的角度觀察特斯拉“死磕”無人駕駛、蔚來標榜“智能出行”概念。我們不難得出一個結論:那就是這樣的轉變很可能是結構性的,且在邏輯上也成立。因為,隨著動力總成的迭代和進步速度放緩,技術差異性會不斷縮小,但是智能科技的進步卻仍處于高速發展之中。

終階:電子架構整合

作為行業中的巨頭,大眾自然也具備這樣的市場感知,但是轉型卻并不會那么簡單。首先一個問題,就是大眾供應商的高復雜度。原有燃油車型上,由于其電子功能模塊較少,所以通常采取的是一個硬件模塊對應一個ECU的組合方式,不同硬件模塊之間通過CAN總線通信交流,實現全車的正常運行,公司平均單車擁有70+個電子控制單元ECU,來自200多個不同的供應商,其車載軟件的生態十分復雜。

因此,要想轉型,從分布式控制系統轉化為集中式幾乎是必不可免的。這一點從官方最新的季報PPT中可見一斑,汽車電子架構升級為域控制器,算力運算交給域控制器,OEM軟件能力要求提高,所以未來產品形成差異化的核心要素便成為了軟件能力,不再是電池管理技術。

其次,則是成本控制的藝術。因為大眾下面駁雜的供應商導致不同車型采用不同電子架構,導致目前大眾12個品牌下有著多達8種不同的電子架構。這一點一定是會被改善的,通過統一軟件系統,節省單車支出,也能縮短技術研發周期。

對比特斯拉,目前Model 3便采用的第二代特斯拉電子架構,其EEA僅有中央計算模塊CCM、左右車身控制模塊三大部分構成。整體已經實現高度集成,這也是為什么價格能下降,毛利率也能控制的因素之一,事實上特斯拉已經在研發第三代的電子架構,遠遠走在了其他車企的前面,但現在迎頭趕上也不算為時已晚。

這一輪轉變,不會僅僅發生在特斯拉、大眾身上,一眾車企都會在今年早些,或是晚些時候開始。這樣的過程,將會造成汽車行業對算力的巨大需求,汽車電動化的過程本也是半導體應用逐漸復雜化的過程,作為電車的大腦,未來汽車控制芯片對于整車的價值一定將超越電池,進而成為新能源車的核心競爭指標。

總結:供應鏈的扁平化

隨著汽車電動化,動力總成也會發生轉變,傳統的燃油車動力總成轉變為電池、電機、電控,由此帶來相關機械驅動的零部件變為電力電子驅動的零部件,另外車身內外飾和底盤領域也會相應改變,供應鏈也將迎來扁平化,是對原有模式的解構和重建。

對于汽車行業來講,尤其是新能源汽車新勢力,其對于零部件供應商的考慮因素與消費電子產業鏈思路是比較一致的,而對于傳統汽車零部件而言,汽車供應商的考量要素不太相同,除了價格之外,其對質量一致性因素更為重視——源于不同供應商之間較大的質量差異。另外,汽車對于安全的重視程度確實更高,而質量一致性因素和硬件的設計能力有很大的關系。

總結來看,產業中隨著獨立硬件供應取代整體打包方案,零部件設計上帶來的質量差距會有所縮小,自主品牌供應商的獲取訂單能力則有望增強。