2017年財富雜志公布了今年的世界500強榜單,作為上榜數量第二大國家,中國企業(yè)上榜增速大有超越美國的態(tài)勢。但在宏觀經濟學界來看,過大的工業(yè)占比以及利潤差距是此次世界500強給中國企業(yè)找到的兩個發(fā)展病根,可能一時不會發(fā)作,但已開始隱隱作痛。

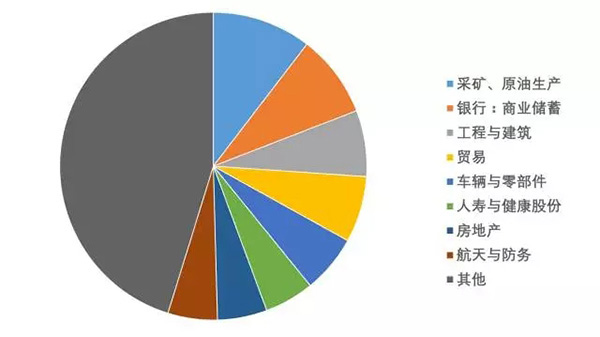

上榜中國企業(yè)行業(yè)分布

經濟學界將大企業(yè)的形成歸結為以下幾個因素:第一、核心技術。第二、規(guī)模經濟,也就是成本優(yōu)勢。第三、對供應鏈的管理能力。第四、品牌價值。第五,資源壟斷。

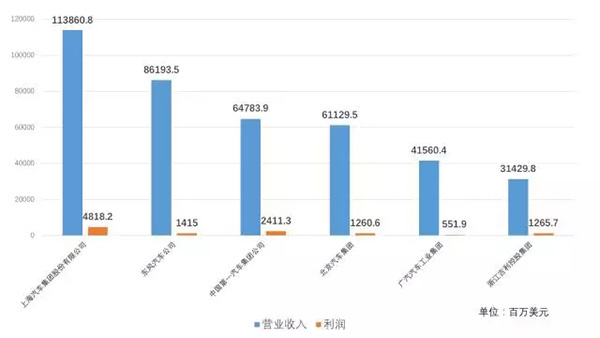

六家上榜車企近三年營收、利潤、凈利潤表

隨著中國企業(yè)的發(fā)展,中國企業(yè)從過去大企業(yè)結構相反發(fā)展的病態(tài)逐漸調整過來,開始從過去的資源壟斷逐步恢復到規(guī)模經濟與對供應鏈的管理能力上,尤其是汽車行業(yè),2017年入榜的6家中國汽車企業(yè)中,從過去的單純追求規(guī)模,開始向對供應鏈管理轉變,甚至類似吉利、上汽等企業(yè)向核心產品技術上謀發(fā)展,這與兩年前世界500強汽車企業(yè)的發(fā)展模式有了質的變化。

六家車企2016年營收、利潤對比

中國大企業(yè)的發(fā)展模式已經逐漸改變?yōu)椋阂?guī)模經濟第一,供應鏈管理能力第二,品牌價值第三,資源壟斷第四,核心技術第五。雖然有了一定的變化,但在核心技術上仍需努力。

作為制造業(yè)的汽車企業(yè),與2年前被合資車企牽著走的情況相比有了較大改善,具體表現在:

第一,中國車企過往依靠的資源壟斷背景逐漸失效,雖然部分國有合資車企核心技術仍被跨國車企牽著走,但自主品牌的發(fā)展已經有了獨有的特點。

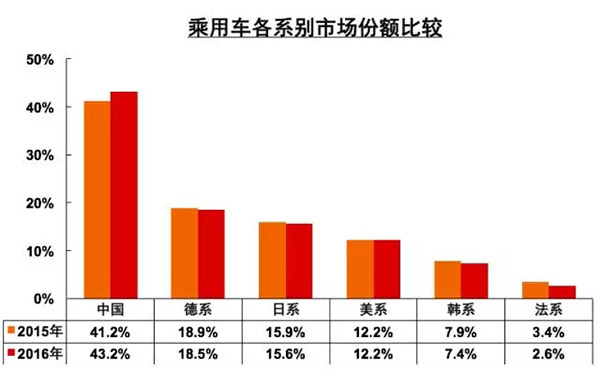

2016年中國乘用車市場份額對比

第二,自主品牌成本優(yōu)勢突顯。過往由于20萬元價格以上一直由德系品牌與部分美系占據,其次日系與韓系,再者才輪到中國品牌的格局。往往促使自主品牌必須依靠價格戰(zhàn)生存,因此在產品質量保證的情況下,自主品牌一直無法利用成本優(yōu)勢實現技術突破。但從2015年開始,吉利、上汽等自主品牌開始探尋出核心技術,從而實現規(guī)模效應,加快成本下探,在這一基礎上已經嚴重影響了合資品牌在華發(fā)展,尤其是以法系、韓系為首的合資企業(yè)。

第三,供應鏈管理能力出現提高。目前中國車企正謀求品質化,以往零部件沒有獨有的核心技術、全部按照價格進行外在選購的情況逐漸減少,自主品牌開始謀求供應鏈的深入管控。

盡管出現了可喜的進步,但在500強中的6家汽車企業(yè)中也存在著一定問題:

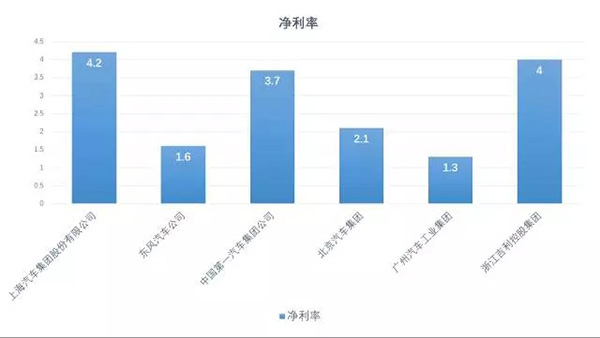

6家中國汽車企業(yè)凈利率

1、利潤率不高的現象明顯,尤其是國有企業(yè)。一般房地產行業(yè)的利潤率保持在7%左右,汽車行業(yè)利潤率在4%左右。梳理發(fā)現6家企業(yè)中,除了上汽集團與吉利外,其他國有車企的利潤率都未達標。這表明,中國汽車企業(yè)利潤率還有待提高。

2、國有車企過度依賴合資車企現象仍很嚴重。在上榜企業(yè)中,5家國企主要營業(yè)額與利潤大部分來自合資企業(yè)。

3、民營車企發(fā)展迅速,以吉利為代表的自主品牌已經表現出持續(xù)向上發(fā)展的態(tài)勢,因此未來中國民營車企發(fā)展將從規(guī)模走向核心競爭力趨勢。

如何才能保證未來中國進入世界500強的企業(yè)既多又好?我想著名經濟學家張維迎教授的幾個觀點值得借鑒,同樣也適用于汽車企業(yè)。

首先,企業(yè)要在產品研發(fā)上增加投入,增強自身開發(fā)核心技術和自主知識產權的能力,別人的技術終究有限制,利用到一定程度就會導致依賴甚至任其指揮。

其次,企業(yè)需多渠道打造自身品牌,同時要提高自身供應鏈管理能力。

最后,千萬要警醒過度追求規(guī)模,這也是世界500強排名的基準,只看營業(yè)額,不看利潤和其他指標。隨著中國資本市場趨熱,各行業(yè)正面臨著熱錢的誘惑,甚至一些企業(yè)放棄原有行業(yè)的發(fā)展規(guī)則,完全按照資本市場的規(guī)律運作,不惜放棄利潤、跑馬追求規(guī)模,達到吸引資金的目的,這是需要警醒的。

同時政府也需要認清,政府扮演的角色絕不是將全中國的企業(yè)合并成一家,“捏造出”世界500強的第一名,而是應該按照市場的健康發(fā)展,在合并企業(yè)、尋求做大的同時,嚴格按照獨立的反壟斷標準審查,是否符合社會利益,是否能夠引導企業(yè)朝著健康的方向發(fā)展。

附:2017年財富全球500強汽車企業(yè)榜單