近些年,奔馳、寶馬、奧迪、豐田等各大品牌紛紛轉型電氣化,除了應對世界各國愈加嚴苛的排放要求,更是看到了電氣化將是日后汽車市場發展的主流。另一方面,智能化已經席卷全球,各類新技術的不斷涌現尤其是自動駕駛技術的不斷推進,整個汽車行業都在加快資源整合,以應對如今技術引領的行業變革。正因如此,競爭合作共贏才是最佳路徑,豐田與比亞迪在技術對等前提下所展開的深度合作或許是如今行業內最好的范例之一。

深耕插混市場多年,電氣化大潮之下豐田欲再進一步

其實,從時間上看豐田早在1997年就開始發展新能源技術,普銳斯就是當時豐田布局油電混動車型的先驅。而豐田多年來除了傳統汽油車型,更是專注于HEV、PHEV和FCEV車型相關技術研發,經過多年發展如今已經成為新能源市場混動車型中的領頭羊。但豐田并不止于此,隨著電氣化進程的逐漸深入,以及世界市場風向的轉變讓豐田決心在新能源領域再進一步。

最明顯的變化就是,今年豐田將2030年完成550萬輛電動車的目標提前至2025年,這就意味著時間線上的大幅提前勢必需要更大的資金和人員投入。正如剛才所講,相比于競爭,跨越競爭關系的合作才是最好的答案。而在世界三大汽車市場中,毫無疑問中國汽車市場對于豐田具有舉足輕重的地位。

行業領先的e平臺,是開放合作的基礎

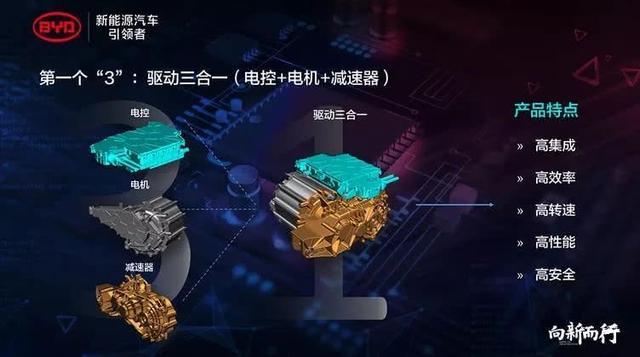

比亞迪作為國內新能源領域當之無愧的領軍者,旗下專為新能源車型打造的e平臺是全球首個可開放共享的純電動汽車平臺車,同時也是全球范圍內技術領先、成熟、可靠、安全的電動解決方案。在技術上,e平臺為車型提供了高度集成的驅動三合一和高壓三合一。以比亞迪e系列為例,通過e平臺實現電控、電機和減速器的高度集合,以及高度集成化的三合一高壓充配電模塊可極大降低相應零部件成本,更小的體積也使重量相應降低了1/4。由此為整車輕量化和可使用空間上帶來極大提升,并且經過集成化設計的驅動系統可以優化能量傳遞路徑,進而提升動力總成的工作效率,使電耗最大程度的得到優化。

此外,e平臺還提供了長續航、性能更加穩定的動力電池,通過輕量化模組設計最大程度降低了電池成本,更使整塊動力電池模組利用率達到國際領先水準。另外,針對如今消費者對于汽車智能化的需求,e平臺還提供了一塊高度集成控制、可智能旋轉,并且可支持300多萬款APP且對外開放的Dilink系統。如今,比亞迪e平臺的進化周期已經縮短到了兩年,這就意味著更快速的平臺技術迭代更能滿足不斷變化的市場需求。

口碑和產品力,為比亞迪走技術開放路線鋪平了道路

出自比亞迪e平臺的秦、唐、宋、元等車型的EV版在純電動汽車市場取得了巨大成功,并助力比亞迪新能源連續四年全球銷量第一。鑒于比亞迪在新能源市場中所取得的成績,坊間一直流傳著"世界只有兩種電動化的技術,一種是比亞迪e平臺,一種是其它"的戲稱,但這正是基于市場對于比亞迪新能源技術的認可。比亞迪在純電動汽車上展現的技術實力和極強的產品力,正是如今豐田所需要的。同時,這也正是促成豐田有別于與一汽、廣汽的合作模式,是豐田首次同中國汽車品牌開展"技術對等"的整車開發合作,共同開發純電動車和動力電池。

其實,自2017年開始比亞迪就已經開始了開放合作的道路,當時王傳福或許就明白一整套成熟的電動車架構和動力電池技術除了能提升自身產品的軟、硬實力,也會成為拓展品牌在國內和海外影響力的一大助力。2018年,比亞迪開放了動力電池業務的合作與對外供應。同年與長安進行合作成了合資公司,除了向長安體系提供動力電池外也開始向第三方銷售。今年,豐田就曾宣布比亞迪成為其電池供應商。再到如今,豐田宣布與比亞迪在技術對等的前提下合資成立整車研發公司,都證明了當時選擇的正確性。

國內新能源市場已經進入補貼后時代,補貼減少、市場競爭愈發激烈,即使強如比亞迪也會感到不小壓力。另外,包含中國在內的國際三大主要汽車市場近幾年都明顯感覺到了市場轉型之下,整個汽車產業鏈上的每一個環節都在承受著巨大壓力。不僅是國內汽車市場遇冷,歐洲和美國都已經能明顯感覺到寒流所帶來的影響,而席卷全球汽車產業的裁員潮也讓人感受到了徹骨的寒意。在這樣的環境下,巨頭間的合作共贏和優勢資源互補才是應對市場變化最正確的舉措。而豐田與比亞迪在技術對等下的合作,就是集中各自優勢應對市場變化最重要的方法,或許這也會是國際車市寒冬下最為成功的范例之一。

來源:高氏觀市