電動車到底有多燒錢?如果拿蔚來來說的話,它總共投資已經超過400億人民幣了,而且目前這個架勢似乎還是有點錢不夠用的意思。但是,這跟一些傳統汽車大廠相比,依然是小打小鬧。以上汽集團為例,它每年在新能源領域的研發投入也接近百億,這都不算狠的,大眾汽車為了搞新能源預計將會投資700億歐元,約合5491.7億人民幣!

下血本,為了啥?

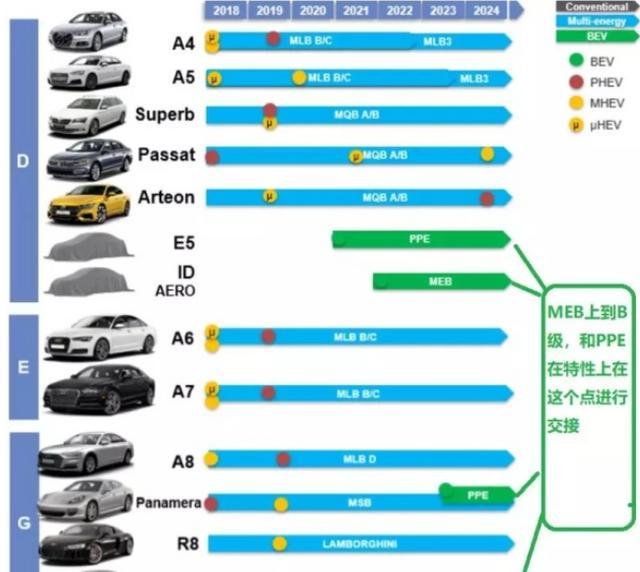

此前在日內瓦車展上,大眾宣布將會開放MEB平臺,該平臺的研發費用達到了70億美元,約合500億人民幣。而近日,彭博社報道大眾集團最近打算開放另一項電動化汽車技術——PPE平臺。該平臺是由保時捷和奧迪合作開發,未來預備給這些豪華品牌使用。

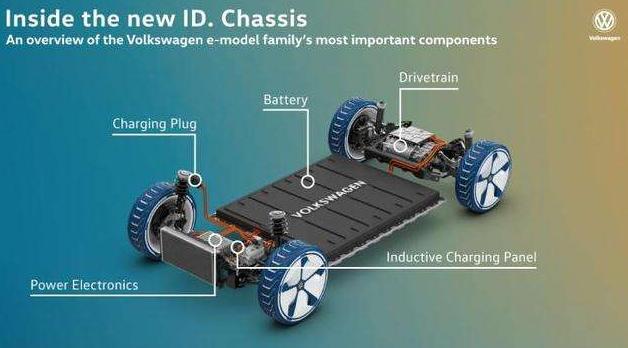

事實上,大眾集團為了打造MEB和PPE平臺,預計總投資額度將會達到700億歐元,其中500億歐元用于驅動電池,200億歐元用于電動汽車的生產。只所以采用這樣的雙平臺戰略,也是想要合理的在低中高市場上贏得成本上的優勢。

據悉,當年保時捷和奧迪對特斯拉Model 3進行逆向工程研發(拆車,老外叫的真?好聽),它們發現如果自己造一個素質相同的Model 3,其成本要比特斯拉高3000歐元,而這3000歐元的成本差距會使得奧迪在新能源市場上無法戰勝特斯拉。

故而,大眾集團想要實現共享化平臺,從而降低PPE平臺的后期成本,使奧迪在市場上獲得優勢。同時也有利于盡早實現新能源領域構建護城河,就像谷歌的安卓系統一樣,使大眾集團站在系統性的制高點。

大眾能如愿嗎?

根據目前的形式來看,在電動車研發、生產成本上,依然是國內的一些品牌比較有優勢,他們也實現了電動汽車的平臺化,并且已經開始在市場上兜售自家的平臺化產品。所以,在低端電動汽車消費市場上,自主品牌跑在了前邊。

而高端電動汽車市場就不好說了,國內目前做高端電動車的基本上都是初創車企,他們善用互聯網思維,但是在行事上過于浮躁,沒有傳統汽車那種積累和沉淀,一心只想著顛覆世界,所以它們基本上也不會被視作大眾新能源的對手。

日系品牌可能會成為大眾實現平臺共享化的絆腳石,日系做新能源很有趣,它們會優先國內品牌,就連驅動電池同樣也是優先松下,而不考慮綜合競爭力更強的國外品牌,所以未來我認為新能源平臺之間的競爭可能會出現三足鼎立的局面,一個是大眾集團一大票的品牌,然后另外就是日系抱團的品牌,省下的就是一特斯拉為首的各自為戰的獨立品牌。

寫在最后:接下來兩年時間,新能源汽車的競爭會進入到關鍵階段,各家車企估計也都不會再藏著掖著,自己的想法和技術托盤而出,從而吸引更多的品牌加入其中。這個時候,當初叫囂著彎道超車的自主電動品牌……會不會感受到這股壓力,更專心地加速產品和技術的研發,而不是盯著那塊八毛兒的補貼撈來撈去。