自20世紀(jì)90年代以來(lái),外資車企要想在中國(guó)建廠,就必須與中國(guó)本土汽車制造商進(jìn)行合作,建立合資企業(yè),并且中國(guó)車企的股權(quán)比例不能低于50%,由目前的合資車企來(lái)看,中國(guó)本土車企都是占有絕對(duì)的控股地位。

但是這一現(xiàn)狀馬上就要有改變了。

也就是說(shuō),新能源汽車現(xiàn)在已經(jīng)完全放開(kāi)了,并且在5年過(guò)渡期之后,汽車行業(yè)將全面取消限制。

股比放開(kāi)是由強(qiáng)到弱

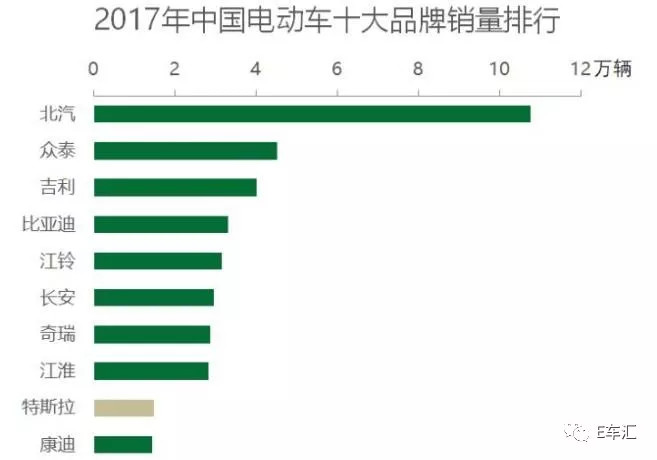

現(xiàn)階段,放開(kāi)的只有新能源汽車行業(yè)。意即外資新能源汽車企業(yè)想要在中國(guó)建立獨(dú)資工廠已經(jīng)沒(méi)有了政策的限制。但是我們看一下2017年的新能源汽車銷量就知道,目前銷售新能源汽車的主力還是自主品牌。

不過(guò)可以確認(rèn)的是,隨著“特斯拉們”進(jìn)入中國(guó),對(duì)新造車勢(shì)力勢(shì)必帶來(lái)一定挑戰(zhàn)。

尤其是目前動(dòng)輒出現(xiàn)的上百家新造車勢(shì)力企業(yè),在這一過(guò)程中外資車企進(jìn)入,本就有限的市場(chǎng)容量會(huì)加速淘汰弱者。

隨著政策的明朗,現(xiàn)在特斯拉在中國(guó)建廠已經(jīng)塵埃落定了,但是對(duì)特斯拉也并非完全放開(kāi)了。在這一過(guò)程中我們必須明白一點(diǎn):上海建廠生產(chǎn)并不等于國(guó)產(chǎn)。

特斯拉上海新工廠位于臨港自貿(mào)區(qū),在這里生產(chǎn)的車型依然屬于進(jìn)口車,只是它不屬于美國(guó)貿(mào)易品。在中美貿(mào)易戰(zhàn)期間,特斯拉新工廠預(yù)計(jì)可以免除25%的懲罰性關(guān)稅,但是15%的標(biāo)準(zhǔn)車進(jìn)口關(guān)稅還是要交。

不過(guò)相對(duì)于從美國(guó)運(yùn)過(guò)來(lái)而言,位于上海的新工廠可以省去不少的運(yùn)輸成本,因此特斯拉的產(chǎn)品價(jià)格與現(xiàn)在相比確實(shí)會(huì)降低一些。

要拿資質(zhì)還得排隊(duì)

如果說(shuō)特斯拉是以在自貿(mào)區(qū)建廠的形式進(jìn)入中國(guó)的,那么對(duì)其他車企而言,他們要想同樣以獨(dú)資方式進(jìn)入中國(guó),還是有一定難度的。

且不論是目前只放開(kāi)了新能源汽車領(lǐng)域,即使全部放開(kāi),外資車企也不能恣意妄為。

從2017年開(kāi)始,主管部門(mén)就已明確不再批復(fù)傳統(tǒng)汽車新建產(chǎn)能。如果外資想在中國(guó)成立超過(guò)兩家以上合資公司,或者獨(dú)資公司,也只能通過(guò)新能源項(xiàng)目來(lái)進(jìn)行。

前面提到了,此次只是對(duì)車企的股比放開(kāi),這并不是說(shuō)國(guó)家對(duì)于汽車的生產(chǎn)資質(zhì)完全開(kāi)放了。從政策上來(lái)看,外資可以在華申請(qǐng)獨(dú)資建廠,但是建廠到產(chǎn)品能夠真正銷售還有一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。

這并非一朝一夕就能完成的事。

放眼望去,國(guó)內(nèi)資本建立的新造車勢(shì)力也僅有15家拿到了生產(chǎn)資質(zhì)。坐擁資本圈半壁江山的李斌創(chuàng)辦的蔚來(lái)汽車產(chǎn)品已經(jīng)落地,但他還是沒(méi)有自己的生產(chǎn)資質(zhì)。

如果要生產(chǎn)資質(zhì),蔚來(lái)后面還有一堆本土車企在排著隊(duì)呢。外資車企要資質(zhì)?先來(lái)取個(gè)號(hào)排隊(duì)吧。

改變并不容易

目前中國(guó)已經(jīng)是全球最大的乘用車市場(chǎng)了,全年汽車產(chǎn)銷量超過(guò)2000萬(wàn)臺(tái),新能源汽車銷量77.7萬(wàn)輛,兩個(gè)數(shù)據(jù)都是世界之最。對(duì)于這樣一塊大蛋糕,誰(shuí)都會(huì)想要分得更多。

2017年6月,在一汽大眾、上汽大眾之后,大眾汽車集團(tuán)再次聯(lián)姻江淮,成立江淮大眾專門(mén)生產(chǎn)純電動(dòng)汽車。此后,長(zhǎng)城寶馬、眾泰福特等新能源汽車合資公司也都以50比50的股比先后成立。都想進(jìn)一步瓜分中國(guó)的汽車市場(chǎng)。

對(duì)于合資公司而言,股比將是雙方在公司話語(yǔ)權(quán)的體現(xiàn)。在過(guò)去,合資公司一直是要由中方車企主導(dǎo)的。但是隨著政策的放開(kāi),合資公司中的外資一方是有機(jī)會(huì)擴(kuò)大自己股權(quán)比例的,逐步掌握主導(dǎo)權(quán)。

但是外資車企會(huì)這樣做嗎?答案顯然是否定的。

合資車企已經(jīng)在中國(guó)深耕多年,有很多事情已成定局,很難改變。回想一下奧迪想與上汽合資這件事,想要改變并不容易。

政策出臺(tái)后,通用、大眾也都表示在中國(guó)現(xiàn)有合資企業(yè)不會(huì)受到股比變化影響。

對(duì)此中國(guó)本土車企的態(tài)度又是怎樣的呢?

吉利控股董事長(zhǎng)李書(shū)福在吉利汽車還相對(duì)弱小的時(shí)候,就反復(fù)的明確的說(shuō)過(guò):“支持50:50股比政策放開(kāi),不要限制外資組建獨(dú)資企業(yè)”。

如今的吉利汽車如日中天,已經(jīng)成為了一個(gè)龐大的汽車帝國(guó)。過(guò)去都不曾畏懼的事,現(xiàn)在更是無(wú)所畏懼。

國(guó)家在制定政策之時(shí),必然是考慮周全的。如今決定逐步放開(kāi)外資股比限制定是恰如其時(shí)。在這一過(guò)程中會(huì)經(jīng)歷陣痛,但是最終的大方向一定是有利于中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展的。