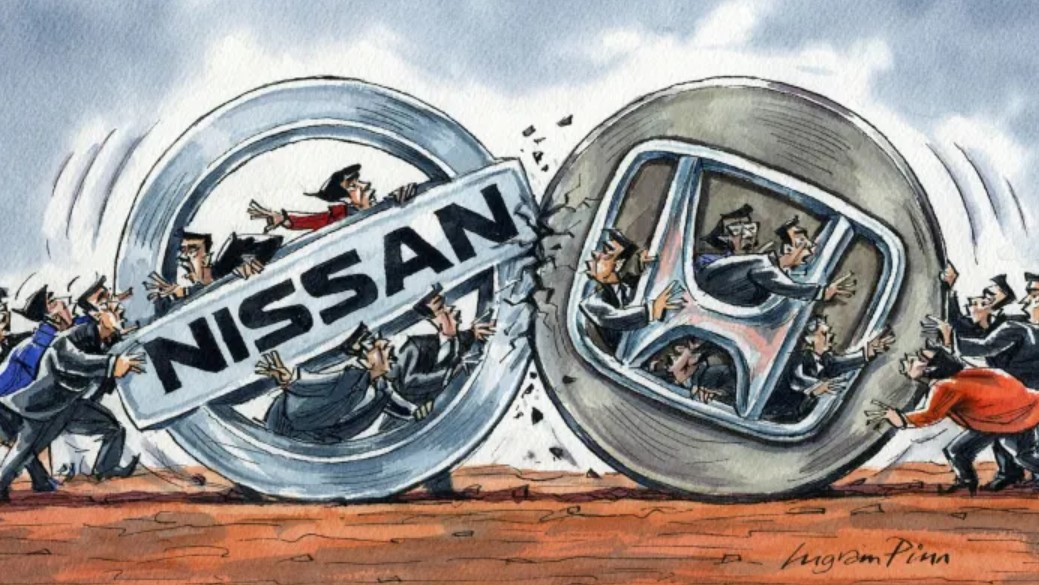

日本政府擬撮合日產與本田合并。行業內的合并往往會因為競爭對手的工程團隊在誰的技術更好上發生沖突,以及根深蒂固的企業文化無法融合,比如在災難性的戴姆勒-克萊斯勒聯姻。但一小部分人認為日產與本田的合作在邏輯上依舊有操作的可能。分析師加藤敏夫在SmartKarma平臺的一份說明中提到了雙方在電動車、混合動力車和燃料電池車方面的合作潛力。

本田汽車的創始人本田宗一郎一定想不到,他懷揣著“不會做任何政府讓我做的事情”的信念創立的本田汽車公司,如今又受到了政府的干預。

本田宗一郎認為,政府是一個被誤導、缺乏想象力的壓制者,畢竟,這是一個由政客和官僚組成的小圈子,他們最初嘲笑本田的全球發展戰略,并試圖阻止本田進入汽車市場,與當時頗受寵愛的冠軍企業豐田和日產競爭。

所以我們可以猜測一下,如果本田宗一郎還健在,他會對日本政府高層最近試圖撮合他的公司與其宿敵日產進行合并談判的行為做出什么反應。

本田是日本第三大汽車制造商,年銷量達480萬輛,近年來隨著各地車企的整合加速,本田的獨狼式的未來受到特別關注。但日本政府這個雄心勃勃的項目還沒開始就泡湯了,因為雙方立即拒絕了這一想法,隨后該計劃被埋沒在疫情造成的混亂中。

但本田指出了日產與雷諾復雜的資本結構,而日產則表示該集團專注于讓現有的聯盟重回正軌。合并的想法在到達兩家公司的董事會之前就迅速蒸發了。

對電動汽車和其他技術支出的需求上升,給各地的汽車制造商帶來了壓力,要求他們通過合并或聯盟來實現規模化發展,甚至在疫情使該行業陷入危機之前就已經如此。標致汽車的母公司PSA正在與菲亞特克萊斯勒合并,交易是在疫情爆發前宣布的,而福特和大眾汽車去年成立了一個全球聯盟以節省成本。

最終,行業內的合并往往會因為競爭對手的工程團隊在誰的技術更好上發生沖突,以及根深蒂固的企業文化無法融合,比如在災難性的戴姆勒-克萊斯勒聯姻。

日本仍有8個大型汽車品牌,但其中4個品牌馬自達、斯巴魯、鈴木和大發因與世界第二大汽車制造商豐田交叉持股而平分秋色。同時,日產與法國雷諾和規模較小的競爭對手三菱汽車的三方聯盟陷入困境,使得本田成為唯一沒有資本合作的集團。

日產與本田合并的想法似乎是出于首相安倍晉三顧問的保護主義本能。熟悉情況的人士表示,這些顧問擔心,自2018年他們的前老板卡洛斯·戈恩(Carlos Ghosn)被捕以來,日產與雷諾的聯盟狀況已經嚴重惡化,可能在某個時候徹底崩潰,并讓日本公司處于風險中。

政府的干預才剛剛開始

雖然這兩家汽車制造商都對這一提案表示拒絕,而且這個想法早已夭折了,這一注定會失敗的提議在疫情爆發前提出,但它卻在一個關鍵時刻被曝光。

對于許多行業來說,短期內能在此次危機中生存,都得依靠實質性的重組。資深投資者說,這些里不乏一些公司的倉促合并,這些公司的企業基因中充斥著對其國內競爭對手的蔑視。

交易銀行家和幾位著名的CEO說,在日本,疫情帶來的后果之一就是重新喚醒了政府的干預沖動。這讓高層人物和各部委認為,現在他們可以在危機中強化和重塑大企業方面發揮積極作用。

然而,雖然日本高度分散的經濟看起來特別成熟,適合進行整合,而它不是唯一一個處在政府干預下的國家,德國和韓國的企業也可能遭遇類似的壓力。國內合并提案看起來更可能成為政府干預的典型。

一位專業的并購律師表示,由于企業無法對海外目標進行充分的盡職調查,轉而進行國內進行的交易,這可能會使情況更加復雜。

撮合日產和本田聯盟的失敗經驗很有啟發意義。政府的設想很簡單,而且易重復。到2019年12月底,當這一想法出現時,已經無法掩飾日產與其法國合作伙伴雷諾20年聯盟的脆弱。人們擔心日產可能會因為關系的進一步破裂而處于風險之中,政府層面開始恐慌,希望能夠未雨綢繆,為此做好準備。這表明日本對該國曾經強大的汽車行業的未來越來越擔憂。

本田仍然獨立存在,但在全球競爭對手中也開始顯得脆弱,此時,政府充當了一個亂點鴛鴦譜者,依舊想復刻“冠軍企業”的模板。

一小部分人認為,雖然現實中失敗了,日產與本田的合作在邏輯上依舊有操作的可能。分析師加藤敏夫在SmartKarma平臺的一份說明中提到了雙方在電動車、混合動力車和燃料電池車方面的合作潛力。

但在現實中,經歷過類似過程的日本大銀行、鋼鐵制造商、煉油企業等高層表示,國內的合并從整合開始的那一刻起就變得極其困難,對相容性的期望被打破。一位銀行業的首席執行官說,反常的是,它們可能比與外國公司的大規模整合更困難,因為國外合并案需要的是假設文化沖突和克服文化沖突的決心。

政府似乎對本田一貫對待來自權力走廊“建議”的態度選擇了失憶。本田之所以有今天成熟的汽車業務與日產合并,是因為在其結構中,交織著對政府經濟規劃者所掌握的權力的蔑視。

而政府認為疫情危機可能導致本田重新思考這一立場,這著實低估了其創始人的激情,以及他著名的堅持,即政府“無法制造汽車,但我可以”,在他去世近30年后仍然注入公司的血液里。

如果疫情真的迫使日本政府進一步參與企業合并,那么政府的問題將是意識到日本企業中潛伏著多少“本田汽車”,他們面臨著疫情引發的危機,但卻激烈地保護著自己的文化,并清楚地知道為什么他們的產業長期以來一直處于分裂狀態。

讓日產和本田進行會談的想法被多次叫停,這也表明了對這兩家日本最著名的公司實際運作方式的誤解。會談取得成果的前景如此之低原因有很多。

比如:雷諾持有日產43%的股份;地理上的重合;在前董事長卡洛斯-戈恩離職的混亂之后,日產的管理部門在為日產正名方面受到了削弱;本田汽車獨特的工程設計,很難與日產及其合作伙伴共享零部件和平臺,使聯盟失去意義,無法獲得規模擴大帶來的成本節約。

雖然在每年銷售汽車的數量上,兩家公司的規模相近,但它們的商業模式卻有著本質上的不同。本田從摩托車上賺取的利潤多于汽車,使其能夠比日產更好地經受住經濟衰退的考驗。

該集團也是世界上最大的發動機制造商,其產品包括私人飛機、割草機和船用電機。在技術方面,兩家公司采取了不同的戰略,日產是電動汽車技術的先驅,而本田與豐田類似,傳統上在氫動力汽車上投入了大量資金。