10月9日,2019年諾貝爾化學(xué)獎得主揭曉。三位獲獎?wù)叨荚?a href="http://www.dasjx.com" target="_blank">鋰電池領(lǐng)域有著杰出貢獻(xiàn)。三人的獲獎,也再次讓鋰電池及其原料成為了世界的焦點(diǎn)。

有日本媒體則指出,日本企業(yè)近年正加快鋰電產(chǎn)業(yè)投資,在全球構(gòu)建鋰電池原料供應(yīng)網(wǎng)。

此外,智能手機(jī)、電動汽車等設(shè)備所用鋰離子電池的開發(fā)者、本次諾獎得主之一吉野彰認(rèn)為,隨著中國、韓國企業(yè)的崛起,日本在鋰電池生產(chǎn)領(lǐng)域失去優(yōu)勢已是事實(shí)。

日本經(jīng)濟(jì)新聞網(wǎng)16日報(bào)道稱,全球?qū)τ阡囯姵氐男枨笳谠鲩L,包括被用于電池正極材料的鈷和鎳等,都在給原材料領(lǐng)域帶來新的商機(jī)。

除了商社和資源企業(yè)外,電池企業(yè)和IT企業(yè)等跨界企業(yè)也加入進(jìn)來,掀起了錯綜復(fù)雜的原材料爭奪戰(zhàn)。

日本電信巨頭軟銀集團(tuán)2018年4月出資大約80億日元(約合5.2億元人民幣),購得加拿大尼馬斯卡鋰業(yè)公司9.9%股份。這家加拿大能源企業(yè)從事鋰礦勘探開采和冶煉,正在籌集資金,用以開采魁北克省霍布奇鋰礦山。

霍布奇鋰礦是全球少有的鋰礦之一,預(yù)期年產(chǎn)量3.3萬噸。

入股尼馬斯卡鋰業(yè)公司是軟銀集團(tuán)首次涉足礦山。軟銀集團(tuán)董事長孫正義將那筆投資視為“集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略至關(guān)重要一步”。《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道,霍布奇一旦開采,能夠?yàn)檐涖y長期供貨,最大供貨量為年產(chǎn)量20%。

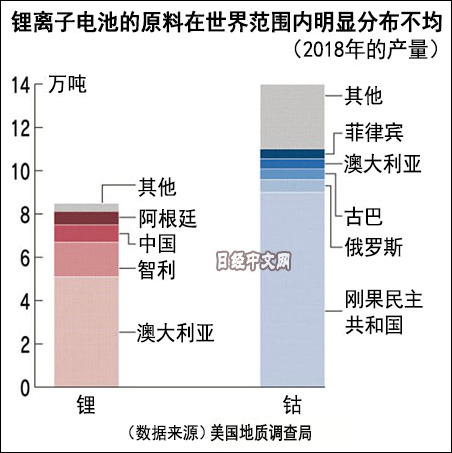

能源和貿(mào)易企業(yè)一向是日本投資礦產(chǎn)的主力,但在鋰電池領(lǐng)域,其他類型企業(yè)嘗試直接進(jìn)入原料供應(yīng)鏈上游,驅(qū)動因素緣于這類資源在全球分布不均。

美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)的數(shù)據(jù)顯示,2018年鋰離子電池原料鈷的產(chǎn)量為14萬噸,同比增加17%。其中64%來自于剛果民主共和國(原扎伊爾),儲量也是5成集中于該國。

2018年,鋰的產(chǎn)量達(dá)到8.5萬噸,同比增加20%。產(chǎn)量居首的是澳大利亞,占到世界的60%,其次是智利(19%)和中國(9%)。而從儲量來看,智利遙遙領(lǐng)先,占到世界的近60%,其次是澳大利亞(近20%)和阿根廷(超過10%)。

全球撒網(wǎng)

日本經(jīng)濟(jì)新聞指出,包括貿(mào)易機(jī)構(gòu)在內(nèi),日本企業(yè)在全球積極布局鋰電池原料供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。

豐田集團(tuán)旗下貿(mào)易企業(yè)豐田通商聯(lián)手澳大利亞鋰礦開發(fā)企業(yè)奧羅科布爾公司,在阿根廷西北部奧拉羅斯鹽沼提煉鋰。豐田通商占有這一項(xiàng)目25%的權(quán)益。

按豐田通商的說法,那處鋰礦項(xiàng)目2014年開采以來,最大年產(chǎn)量1.75萬噸;2020年7月擴(kuò)大規(guī)模以后,產(chǎn)能將是原來的2.4倍。

豐田通商和奧羅科布爾公司同時(shí)打算在日本福島縣合作建廠,生產(chǎn)用于鋰電池電解液的氫氧化鋰,預(yù)期2021年上半年投產(chǎn),目標(biāo)年產(chǎn)量1萬噸。

三井物產(chǎn)和住友金屬礦山在菲律賓投資兩家冶煉廠,生產(chǎn)用于制造鋰電池的鎳和鈷半成品。住友金屬礦山公司已經(jīng)開發(fā)出電動汽車廢電池回收技術(shù),最快2021年投入運(yùn)營,實(shí)現(xiàn)鋰電池循環(huán)利用。

丸紅貿(mào)易公司2016年與澳大利亞西拉資源公司簽署合約,獲得在日本和韓國市場銷售球狀天然石墨的獨(dú)家代理權(quán),每年最多5萬噸。球狀石墨是制造鋰電池的主要原料之一。這家貿(mào)易企業(yè)考慮與瑞典鋰電池生產(chǎn)商北方伏特公司合作,開發(fā)鋰電池循環(huán)利用技術(shù)。

日本正在逐漸失去優(yōu)勢

除了原材料領(lǐng)域,鋰電池的生產(chǎn)領(lǐng)域也是人們關(guān)注的重點(diǎn)。日本經(jīng)濟(jì)新聞?wù)J為,隨著中國、韓國企業(yè)的崛起,日本在鋰電池生產(chǎn)領(lǐng)域的優(yōu)勢正在逐漸消失。

據(jù)跟蹤鋰和其他大宗商品價(jià)格的Benchmark Minerals Intelligence數(shù)據(jù)顯示,中國生產(chǎn)的鋰離子電池占全球的近三分之二。

對此,野彰告訴記者,“從鋰離子電池本身來說,確實(shí)如此。在手機(jī)和個人電腦等方面,以前日本很有優(yōu)勢。在日本制造所需電池是合理的。如今手機(jī)和個人電腦已轉(zhuǎn)向海外。即使日本的企業(yè)仍然存在,也是在中國生產(chǎn)。特意在日本制造電池顯得奇怪,沒有辦法。”