造車新勢力一直以來是各大新聞網站的流量之王,從品牌設計理念到造車模式、銷售模式到服務模式,造車新勢力的創新讓人耳目一新。經過近幾年的發展,不少造車新勢力終于脫掉“PPT造車”的帽子,開始量產交付。

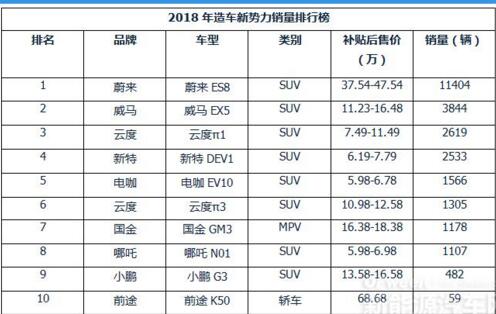

2018年被稱之為造車新勢力的交付元年,這一年,蔚來、威馬、云度、前途等紛紛實現了交付。然而,交付隨之而來的用戶體驗卻才是真正考驗造車新勢力實力的時候。交付數量的多少一方面彰顯出初創車企的量產能力,另一方面,似乎也闡明了市場消費者更支持的車型。那么,在2018年各家造車新勢力企業實際交付了多少輛車呢?下面,OFweek新能源汽車網整理了10家交付企業的十款車型補貼后的售價和全年交付數量,以供讀者參考!

作為國內造車新勢力的標桿,蔚來汽車是最先實現量產交付的企業。在2018年,蔚來汽車一共交付了11404輛蔚來ES8,不僅贏得了與何小鵬的賭局,更是贏得了眾多用戶的心。蔚來ES8的價格其實不算低,在造車新勢力中,可以算是高端價位的車型,補貼后售價37.54-47.54萬之間。

蔚來作為造車新勢力的代表,旗下的首款車型蔚來ES8創始版在2018年6月份率先完成了交付。這款車型享受過國家補貼和地方補貼(以北京地區為例)補貼后價格在38.05-48.05萬元,續航里程為355公里(NEDC工況),該車還可以選擇電池租用方案,車輛售價立減10萬元,每月需另付1280元電池租賃費,并擁有換電和電池升級的服務。

威馬汽車的首款車型EX5在2018年4月上市,9月28日交付,是為數不多按時交付的新興造車新勢力。在2018年全年,威馬汽車交付了3844輛EX5。威馬EX5根據續航里程不同,補貼后(國補+地補)售價范圍在11.23-16.48萬元,此外還可以根據自己的喜愛選擇一些配置,比如輪圈大小、座椅材質、科技配置等。

威馬EX5的人氣不低,根據體驗店的銷售顧問介紹,提車最快要等3個月以上,等待時間略長。根據此前威馬的承諾和規劃,威馬2018年的交付量是1萬輛,2019年的計劃是10萬輛,這樣一來威馬溫州工廠產能爬坡的計劃似乎還需要加把勁。

云度汽車

相比前幾個新興造車新勢力,云度和電咖的造勢能力可能沒那么強大,低調了不少,其實這樣的車企不在少數。云度π3補貼后的售價為7.49-11.49萬,2018年共賣出了2619輛。

云度新能源2015年成立,2017年首款車型π1上市,2018年π3上市,如今升級后的云度π3(參數|詢價) Pro也已經上市銷售了。云度π3 Pro的NEDC綜合工況續航達到360km,補貼后售價區間為10.98-12.98萬元。

關于定金方面,工作人員也介紹說,目前不接受定金,因為工廠都是按訂單生產,需付全款才能從福建總部派單提車。云度車型的維修保養遵循之前傳統燃油車的傳統,需要到4S店進行。

新特汽車

隨著2018年的余額越來越少,留給當初說年底前交付的那些企業的時間不多了,新特汽車、小鵬汽車和奇點汽車都曾說過要在2018年年底前完成交付。

目前,新特旗下只有一款車型,定位微型車的DEV 1。根據官方消息,新特DEV 1截至去年8月末,訂單已經達到41600輛,2018年優先交付已交保證金的4000輛車。不過,2018年,新特DEV1實際交付數量是2533輛,新車補貼后售價6.19-7.79萬。

小鵬汽車

小鵬汽車G3在2018年年中雖然之前已經小批量交付了一些用戶,但主要以內部員工為主,正式大批量的交付在2018年廣州車展前后。不過,小鵬汽車在2018年的交付量僅僅482輛。小鵬汽車一直對外宣稱交付數量不是重點,交付質量才是關鍵。

另外,在產能方面,小鵬汽車與海馬簽署的代工協議年產能5萬輛,目前自建的肇慶工廠一期完工,可投入生產,年產能達10萬輛。

前途汽車

前途汽車在一批造車新勢力當中也算是非常有代表性的,因為它的首款車型定位在純電動跑車,搭載前后雙電機四驅系統,補貼后全國統一售價68.68萬元。由于是轎跑車定位,在造車新勢力中的價格目前也是較高的,前途K50在2018年的銷量僅達到59輛。

和威馬相同,前途也是手握生產資質的車企,前途汽車位于蘇州的生產基地一期產能規劃為5萬輛,這對于一款小眾的跑車來說,產能似乎已經足夠。不過未來前途要繼續走大眾路線,生產基地的產能就有必要進一步擴展了。

奇點汽車

奇點汽車就屬于典型的起大早趕晚集的類型,2017年4月奇點汽車就發布了奇點iS6車型,但時至今日還沒有交付的確切時間,一直說的2018年下半年也隨著2018的翻篇而遙遙無期了。

除此之外,電咖汽車在2018年全年交付1566輛電咖EV10,這款車的補貼后售價在5.98-6.78萬;國金汽車的GM3作為國金汽車首款獨立開發的MPV車型,主打智能化、網聯化特性,在去年共賣出1178輛,哪吒汽車補貼后售價5.98-6.98萬,在去年共售出1107輛哪吒N01……

編輯點評:

整體來說,造車新勢力在2018年交付元年的交付情況都不太理想,銷量差距也較為明顯,隨著用戶對新車的體驗和實踐不斷深入,一部分初創車企已經脫穎而出,而另一部分用戶體驗差,沒有造車實力的企業將被市場和用戶淘汰。