近日,汽車產(chǎn)經(jīng)從中國科學院院士、中國電動汽車百人會執(zhí)行副理事長歐陽明高處獲悉,科力遠或將1元拿下豐田THS核心技術。

另有消息指出,該交易或許已經(jīng)完成。與此同時,汽車產(chǎn)經(jīng)向科力遠、豐田和吉利確認該消息,但未得到證實。

而在今年9月13日,據(jù)彭博社報道,豐田汽車稱準備與中國分享混合動力汽車引擎技術,并通過其供應商合作伙伴科力遠,將混合動力系統(tǒng)授權給吉利。

種種跡象表明,國內自主品牌頭號玩家吉利汽車,將牽手豐田汽車,在混合動力技術領域正式展開合作。

值得注意的是,這是豐田汽車首次開放其先進的混合動力技術,也是第一次與中國本土汽車公司進行如此深度的技術合作,其重要性不言而喻。

豐田為何開放混動技術?

從1997年推出首款混合動力車型普銳斯,豐田已在混動技術領域走過21年,其強大的THS混合動力系統(tǒng)也已從初代Prius,發(fā)展至第四代THS-IV,并且拿下了數(shù)百項專利,這也讓其它想在油電混動領域有所突破的車企難以望其項背。

但這給豐田帶來豐厚利潤的同時,過于堅固的專利壁壘也讓它錯失了樹立行業(yè)標準的機遇。當其他車企紛紛另辟蹊徑,采用純電、插電等方式在新能源領域開辟戰(zhàn)場的時候,也讓新能源大潮的風向“繞過”豐田,有了更明確的苗頭。

與此同時,豐田混合動力技術專利保護進入失效高發(fā)期,例如,豐田混動核心專利之一的THS混聯(lián)式混合動力系統(tǒng)的基礎專利在2017年2月到期,通過對豐田已失效的混合動力技術專利分析來看,全球范圍內,豐田的失效專利主要分布在日本本土,占比42%,其次是歐洲、中國、美國、德國,占比分別為21%、19%、10%、5%。而且在容量最大的中國、美國,官方政策風向已經(jīng)偏向插電混動和純電動汽車。

面對專利到期和政策轉向的雙重不利因素,豐田選擇在這個關鍵節(jié)點開放混動技術可謂是一著好棋。

在汽車產(chǎn)經(jīng)看來,充分挖掘混動技術的“剩余價值”,將豐田混合動力系統(tǒng)中的零件大規(guī)模本土化,不斷降低這套系統(tǒng)的成本,是豐田此次開放混動技術的主要目的。

此外,根據(jù)豐田的新能源規(guī)劃,到2030年,豐田將實現(xiàn)電動化汽車年銷量達到550萬輛以上,其中純電動車型(EV)和燃料電池車型(FCV)達到100萬輛以上,混合動力車型達到450萬輛以上。作為世界最大單一市場的中國市場,自然成為豐田布局新能源戰(zhàn)略的重中之重,而選擇與吉利共同合作自然也在情理之中。

而當搭載了豐田混動系統(tǒng)的吉利車型上市,一旦得到市場的良性反饋,在打擊競爭對手的同時,未來也會吸引更多其它自主品牌加入,屆時,豐田混動系統(tǒng)的“朋友圈”還將進一步擴大。

科力遠做媒:豐田欲聯(lián)手吉利?

知情人士稱,鑒于沒有混合動力技術的中國汽車制造商還在多數(shù),豐田沒有放棄與其他潛在合作方的溝通。混合動力汽車普及程度的提高可以幫助豐田趕上銷量領導者大眾和通用,后兩家公司去年每年在中國銷售超過400萬輛汽車。豐田在中國銷售的130萬輛汽車中,約有10%是混合動力汽車。豐田希望最早在2020年就將這一比例提高到30%以上。

中國市場目前在豐田全球汽車銷售市場僅占11%,發(fā)展?jié)摿薮蟆榱耸諒椭袊@個全球最大市場的“市占比洼地”,豐田不斷加大在華的投資。

2014年8月,豐田與科力遠等5家企業(yè)在江蘇常熟建立了科力美汽車動力電池公司,其生產(chǎn)的動力電池主要用于配套一汽豐田、廣汽豐田國產(chǎn)化混合動力汽車。

由于需求增加,豐田正通過該合資企業(yè)在中國加大混合動力電池生產(chǎn)。該合資企業(yè)將在2020年把產(chǎn)量翻番至每年約21萬個電池組,并力爭在2020年之后將產(chǎn)能增加一倍以上,達到每年約48萬個電池組。

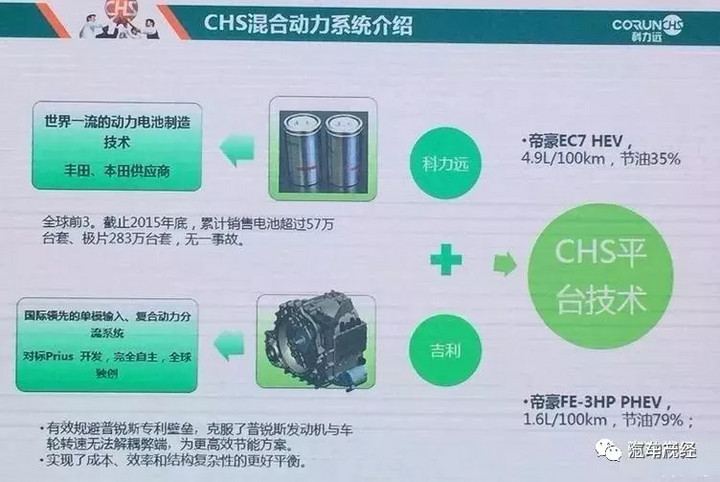

而在混合動力技術方面,吉利也已與科力遠攜手多年。早在2014年,兩家就成立了合資公司——科力遠混合動力技術有限公司(下稱“CHS”)。今年4月,吉利與科力遠在上海簽訂合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,雙方將在吉利集團車型上批量搭載國際合作所集成研發(fā)的混合動力總成系統(tǒng)產(chǎn)品,開發(fā)、制造和銷售油電混合動力汽車。

6月份,吉利、科力遠、長安汽車和云內動力聯(lián)合投資的科力遠CHS佛山工廠正式投產(chǎn)。剪彩儀式上,豐田汽車公司專務、中國本部長、豐田汽車(中國)投資有限公司前董事長兼總經(jīng)理小林一弘現(xiàn)身,其實已經(jīng)給雙方可能的合作埋下了伏筆。

此外,值得注意的是,12月14日,科力遠發(fā)布公告稱,公司擬通過發(fā)行股份的方式,購買吉利集團、華普汽車合計持有的科力遠子公司CHS 36.97%的股權。

如果交易完成,吉利將通過換股的方式,持有科力遠11.09%的股份,從而成為科力遠的第二大股東,而吉利、科力遠、豐田三者也通過資本與技術的關聯(lián),有了相互深入合作甚至是綁定的機會。

SBI證券公司駐東京的汽車分析師KojiEndo表示:“對于豐田而言,它想通過普及其混合動力系統(tǒng)使其成為事實上的標準制定者。突然與像吉利這樣沒有先前合作關系的公司分享技術,這是豐田朝著這一方向所做的努力。”

那么,豐田混動技術會否真的卷土重來?值得期待。