在自動駕駛領域,谷歌、Waymo、Uber才是當紅的主角,作為全球首家市值破萬億美元的科技公司,蘋果雖涉足自動駕駛領域,但相關方面的消息卻少之又少,但日前一起交通事故讓人們重新關注起這家“低調”公司。

蘋果自動駕駛首次交通事故

根據蘋果公司上交給加利福尼亞州機動車管理局的一份文件顯示,美國時間8月24日下午2點58分(北京時間8月25日上午6點58分),蘋果公司一輛由雷克薩斯RX450h改裝而來的自動駕駛測試車輛以1mph(1.6km/h)的速度準備并線進入勞倫斯高速公路時,被一輛日產Leaf車輛追尾,日產Leaf車輛當時車速約為15mph(24km/h),兩輛車輛都有損壞,所幸車上人員沒有受傷。

“鍋”該誰來背?

和今年年初Uber自動駕駛測試車造成行人死亡的交通事故相比,蘋果自動駕駛測試車發生的這起事故本不值得一提,但因為涉及到自動駕駛的問題,每次出現類似的事故都會引起一番大討論,其中交通事故的責任認定是人們關注的重點之一。

在年初發生的Uber自動駕駛車致行人死亡事故中,車輛安全員未能盡到監察職責,在車輛行駛過程中用手機觀看娛樂節目,但最終的調查結果仍在進行中。

對于這次蘋果自動駕駛測試車發生的交通事故,美國相關部門仍未給出最終責任判定結果,當記者采訪蘋果公司相關人員后車是否負主要責任時,蘋果公司方面拒絕作出回應。

目前官方調查結果尚未公布,我們根據現有資料也很難推斷主要責任方。當時蘋果自動駕駛測試車正準備變線進入高速公路匝道,然后遭遇后車撞擊,表面上看后方車輛似乎責任更大,但我們不要忽視蘋果自動駕駛測試車當時車速不足2km/h,幾乎處于停滯狀態,這么來看,主要責任劃分就很難判斷了。另外一方面,事發當時車輛是處于自動駕駛狀態還是處于人員接管狀態也尚不清楚,這讓責任劃分也有一定難度。

蘋果在自動駕駛領域的優勢

汽車電動化浪潮的興起無疑是助推汽車自動駕駛的主要推動力,智能交通領域也一致被各大科技公司看好,作為世界上最成功的科技公司,蘋果的野心當然也不僅僅是在手機上。早在喬布斯時代,蘋果就曾透露出想要造汽車的想法,這一行動在庫克時代得到落實。

早在2015年,蘋果公司的造車項目“Titan”被各大媒體炒得沸沸揚揚,隨后的一段時間里,蘋果進行的各種自動駕駛路試雖不斷被報道,但聲量一直不高,相關信息透明度也很低,直到去年6月,蘋果公司CEO庫克才首次公開承認蘋果公司在研發自動駕駛系統,蘋果公司在去年7月也獲準在加州的公共道路上進行自動駕駛汽車測試。

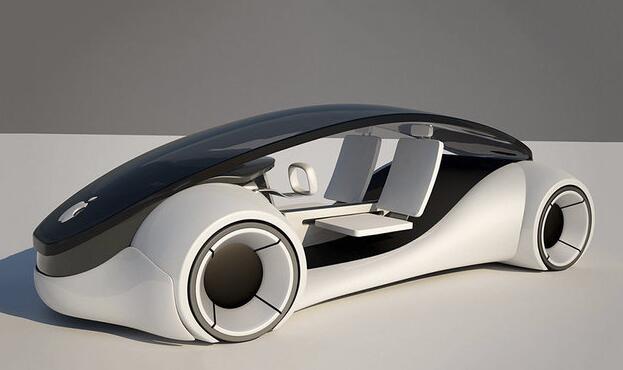

在Titan項目成立之初,人們還在紛紛幻想有朝一日能乘坐這樣一輛蘋果汽車,但后續蘋果對研發方向進行了調整,其決定開發自動駕駛軟件用于服務未來的自動駕駛車型,而不是打造一輛自動駕駛車。

在自動駕駛領域,蘋果雖然不是“鬧得最歡的”,但絕對是最有希望實現目標的一家公司。原因無它,蘋果有足夠的資金儲備,這也是蘋果公司最大的優勢所在。說一組數據,2016年第一季度,蘋果凈營收達到758.72億美元,凈利潤183.61億美元,兩者相比同期都增長2%。什么概念?蘋果一個季度的凈利潤和全球最賺錢的車企豐田全年的凈利潤基本一致,這樣的利潤還是在蘋果整體產品銷量出現2003年來首次下滑的情況下取得的。在剛剛過去的2018年第一季度和第二季度,蘋果公司凈營收達到1501.3億美元,凈利潤達338.87億美元。在今年,蘋果公司更是成為全球首家市值破萬億美元的企業。順便提一句,面對汽車領域的“鯰魚”,蘋果公司只需要拿出現金儲備的五分之一便可完成全資收購。

另外,在研發實力方面,我們在今年蘋果公司指控前員工張曉浪竊取蘋果自動駕駛汽車項目商業機密案中,得知蘋果公司在自動駕駛領域的研發人員達5000余人,這樣的規模比不少專職研發自動駕駛的科技公司都要大。