該項(xiàng)目將設(shè)立全新自有品牌和商標(biāo),創(chuàng)新技術(shù)合作和商業(yè)模式,拓展國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)。該項(xiàng)目總投資為506111萬(wàn)元,其中,建設(shè)投資295153萬(wàn)元,流動(dòng)資金210958萬(wàn)元。項(xiàng)目資本金為200000萬(wàn)元,占總投資的39.52%。其中江淮汽車(chē)和大眾中國(guó)分別以現(xiàn)金方式出資100000萬(wàn)元,總投資與項(xiàng)目資本金的差額306111萬(wàn)元,通過(guò)自籌方式解決。合資期限為25年。

該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),利用江淮汽車(chē)現(xiàn)有建設(shè)用地,新建沖壓車(chē)間、焊裝車(chē)間、涂裝車(chē)間、總裝車(chē)間、電池包車(chē)間、研發(fā)中心、公用動(dòng)力及辦公設(shè)施等,新增相關(guān)生產(chǎn)工藝設(shè)備,全部建成后形成年產(chǎn)10萬(wàn)輛純電動(dòng)乘用車(chē)生產(chǎn)能力。

到目前為止,這15家獲得資質(zhì)的新建新能源汽車(chē)企業(yè)共投資330個(gè)億,產(chǎn)能規(guī)劃91萬(wàn)臺(tái)。

選擇江淮,大眾戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和政策重壓之下的選擇

作為排放門(mén)的結(jié)果之一,大眾被迫啟動(dòng)了向電動(dòng)化、智能化、共享化、互聯(lián)化轉(zhuǎn)型步伐。而牽手江淮汽車(chē),則是大眾戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和政策重壓之下的必然選擇。

大眾汽車(chē)集團(tuán)的新能源起步于2013年的e-UP!純電動(dòng)車(chē), 目前其新能源汽車(chē)的產(chǎn)品線(xiàn)包括純電動(dòng)車(chē)e-Up, e-Golf, Audi R8 e-tron和插電式混合動(dòng)力車(chē) Golf GTE,Passat GTE, 奧迪 A3 e-tron, Q7 e-tronquattro, 保時(shí)捷 Panamera S-E 和 CayenneS-E.

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),從2013年至今,大眾汽車(chē)集團(tuán)一共向全球銷(xiāo)售了近7萬(wàn)臺(tái)新能源汽車(chē)。其中,大眾品牌新能源車(chē)銷(xiāo)量達(dá)4.23萬(wàn)臺(tái),占大眾集團(tuán)新能源總銷(xiāo)量的61%。保時(shí)捷品牌銷(xiāo)量達(dá)到1.2萬(wàn)臺(tái),占比17%;奧迪品牌新能源累計(jì)銷(xiāo)量1.5萬(wàn),占比18%。大眾品牌中高爾夫的純電和插電版動(dòng)累計(jì)銷(xiāo)售2.6萬(wàn)臺(tái),占比40%,是大眾集團(tuán)新能源板塊最重要的車(chē)型。

隨著大眾汽車(chē)集團(tuán)3月10日就“排放門(mén)”事件正式向美國(guó)司法部門(mén)認(rèn)罪,大眾汽車(chē)集團(tuán)的柴油車(chē)尾氣門(mén)事件也將在4月21日美國(guó)法院正式公布判決結(jié)果后宣告正式終結(jié)。

這場(chǎng)耗時(shí)兩年、花費(fèi)大眾汽車(chē)230億美元的排放丑聞的結(jié)果,除了基本宣告柴油乘用車(chē)壽終正寢外,也成為迫使大眾汽車(chē)集團(tuán)向電動(dòng)化、互聯(lián)網(wǎng)化、自動(dòng)駕駛和共享化的汽車(chē)“四個(gè)現(xiàn)代化”轉(zhuǎn)型(2025 Together戰(zhàn)略)的一個(gè)重要契機(jī)。

根據(jù)大眾汽車(chē)集團(tuán)2016年6月發(fā)布的“2025 Together戰(zhàn)略”,大眾汽車(chē)集團(tuán)計(jì)劃進(jìn)行徹底轉(zhuǎn)型,并將電動(dòng)化作為未來(lái)10年里最核心的戰(zhàn)略基石之一。具體來(lái)說(shuō)就是到2018年推出10款新能源汽車(chē)產(chǎn)品;到2025年,至少推出30款純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品,新能源汽車(chē)產(chǎn)品年銷(xiāo)量達(dá)到200-300萬(wàn)臺(tái),占整個(gè)集團(tuán)汽車(chē)銷(xiāo)量的25%-30%。

作為“2025 Together戰(zhàn)略”的一部分 (也是排放門(mén)的結(jié)果之一),2017年2月大眾集團(tuán)美國(guó)公司宣布建立全新子公司Electrify America LLC,該公司將在未來(lái)十年間分批投資20億美元,用于投資建設(shè)新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和推廣零排放純電動(dòng)意識(shí),其中計(jì)劃在美國(guó)16城市核心區(qū)建設(shè)300+座50 -150+千瓦的快速充電站,在跨州高速公路以及商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和社區(qū)建設(shè)200+座快速充電站;在加州進(jìn)行“綠色城市”示范項(xiàng)目,開(kāi)展純電動(dòng)汽車(chē)的汽車(chē)共享和分時(shí)租賃的示范運(yùn)行。

2017年3月,大眾汽車(chē)集團(tuán)及其旗下斯柯達(dá)品牌宣布與印度塔塔汽車(chē)簽署了一份長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作的“諒解備忘錄”,旨在共同開(kāi)發(fā)廉價(jià)經(jīng)濟(jì)型汽車(chē),新車(chē)計(jì)劃2019年推出。

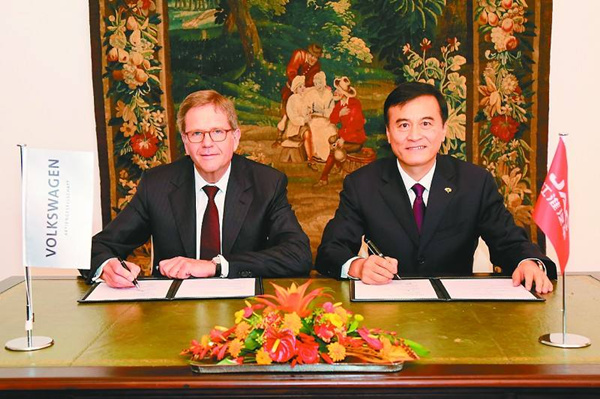

“2025 Together戰(zhàn)略”另一項(xiàng)重要的投資是大眾集團(tuán)于2016年9月宣布與中國(guó)江淮汽車(chē)簽署諒解備忘錄,旨在與江淮汽車(chē)建立純電動(dòng)汽車(chē)合資企業(yè),雙方將利用江淮新能源汽車(chē)平臺(tái)打造全新純電動(dòng)汽車(chē),首款純電動(dòng)SUV計(jì)劃2018年投放市場(chǎng)。目前江淮大眾按照《新建純電動(dòng)乘用車(chē)企業(yè)管理規(guī)定》進(jìn)行生產(chǎn)資質(zhì)申報(bào)和審批即將走完全部流程,有望在2017年5月中下旬獲批。雙方位于合肥的年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)純電動(dòng)汽車(chē)、15萬(wàn)套動(dòng)力電池總成和15萬(wàn)套電機(jī)電控系統(tǒng)的工廠(chǎng)正在加緊建設(shè)中。

中國(guó)方面,大眾計(jì)劃在MQB平臺(tái)上推出純電(純電高爾夫)和插電產(chǎn)品(途觀(guān)PHEV),在MLB平臺(tái)推出插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品(奧迪A6 e-tron PHEV和輝昂PHEV)在MEB平臺(tái)上推出純電產(chǎn)品(I.Q和續(xù)航500公里以上的純電動(dòng)車(chē))。

根據(jù)大眾汽車(chē)集團(tuán)中國(guó)CEO海茲曼在接受采訪(fǎng)時(shí)描述,大眾在中國(guó)的新能源車(chē)戰(zhàn)略分為三個(gè)階段:第一階段即2016年之前。大眾汽車(chē)是通過(guò)進(jìn)口的形式提供插電式混動(dòng)車(chē)型以及純電動(dòng)車(chē),主要車(chē)型包括保時(shí)捷Panamera插電式混動(dòng)車(chē)型、奧迪A3e-tron插電式車(chē)型以及Golf GTE,以及純電動(dòng)汽車(chē)e-Golf以及e-up!。第二階段是2016-2020,大眾汽車(chē)將逐漸將部分插電式混動(dòng)車(chē)型在中國(guó)本地化生產(chǎn)。2016年10月首款國(guó)產(chǎn)插電式混和動(dòng)力車(chē)奧迪A6L e-tron 在一汽大眾長(zhǎng)春工廠(chǎng)下線(xiàn)。2017年之后,大眾將推出國(guó)產(chǎn)輝昂和奧迪Q5、Q3等插電式混動(dòng)車(chē)型。

第三階段為2020年前后,大眾將國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品,包括巴黎車(chē)展上展出的I.D. 純電動(dòng)概念車(chē)、高爾夫純電版、奧迪Q5、Q3也都將會(huì)國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)版本。此外大眾與江淮的純電動(dòng)合資計(jì)劃2018年開(kāi)始生產(chǎn),到2020年計(jì)劃共生產(chǎn)35萬(wàn)臺(tái)廉價(jià)的純電動(dòng)汽車(chē)。

根據(jù)大眾2017年投資市場(chǎng)年會(huì)上的消息,大眾汽車(chē)集團(tuán)計(jì)劃在2020年前向中國(guó)市場(chǎng)每年交付40萬(wàn)輛新能源汽車(chē),2025年前每年向中國(guó)市場(chǎng)交付150萬(wàn)輛新能源汽車(chē)市場(chǎng),幾乎占大眾全球新能源銷(xiāo)量的50%。

根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù),2016年大眾汽車(chē)集團(tuán)在中國(guó)交付包括大眾品牌、奧迪品牌和保時(shí)捷品牌共計(jì)2800臺(tái)新能源汽車(chē),其中99%為插電式混合動(dòng)力車(chē),純電動(dòng)僅有e-UP!和e-Golf兩款車(chē),總量?jī)H為20臺(tái)左右,不足1%。如果要從2016年年銷(xiāo)不足3000臺(tái)猛增到四年后的2020年每年實(shí)現(xiàn)40萬(wàn)銷(xiāo)量、2025年前每年銷(xiāo)售150萬(wàn)臺(tái),這壓力絕對(duì)山大,理論上的年復(fù)合增長(zhǎng)率必須達(dá)到100%以上才可能實(shí)現(xiàn)。

除了大眾自己加緊進(jìn)口和本地化生產(chǎn)以外,借助江淮汽車(chē)的產(chǎn)能和開(kāi)發(fā)平臺(tái)似乎是不得已的選擇之一。

2018年大眾在中國(guó)的汽油車(chē)產(chǎn)量有望達(dá)到424萬(wàn)臺(tái),依據(jù)目前大眾在中國(guó)新能源車(chē)的布局和規(guī)劃,2018年估計(jì)最多可生產(chǎn)1.5萬(wàn)插電式混合動(dòng)力車(chē)和5000臺(tái)純電動(dòng)汽車(chē)。目前大眾汽車(chē)的純電續(xù)航里程平均在3.3分左右,那么大眾汽車(chē)可以產(chǎn)生4.65萬(wàn)新能源正積分。

如果積分政策推遲一年執(zhí)行的話(huà),那2018年大眾就沒(méi)有新能源積分的壓力,并且從2016年大眾有160萬(wàn)左右油耗正積分來(lái)推斷,2018年大眾油耗正積分估計(jì)可達(dá)120萬(wàn)分左右,這樣的話(huà)大眾所產(chǎn)生的4.65萬(wàn)新能源積分就是全部富余出來(lái)的。

如果積分政策能按照原定計(jì)劃施行的話(huà),也就是2018年新能源積分需要達(dá)到8%的要求,那大眾2018年就需要有近34萬(wàn)的積分達(dá)標(biāo)要求,這樣2018年大眾一共可能有29萬(wàn)新能源積分虧空,需要從別處購(gòu)買(mǎi)。如果按照5000元/分來(lái)計(jì)算,則2018年大眾集團(tuán)需要額外多支出14.6億元人民幣,用于購(gòu)買(mǎi)新能源積分。這比起大眾2016年從中國(guó)地區(qū)賺取的49.56億歐元,可謂九牛一毛。

同樣道理,2019年大眾新能源汽車(chē)如果按照正常增長(zhǎng)幅度來(lái)看,可能完成3臺(tái)插電式混合動(dòng)力車(chē)和1.5萬(wàn)臺(tái)純電動(dòng)車(chē)的生產(chǎn), 按照10%的新能源積分要求且大眾沒(méi)有油耗負(fù)積分的情況下,大眾2019年將會(huì)有33萬(wàn)的新能源缺口需要向其他公司購(gòu)買(mǎi),相應(yīng)需要支出費(fèi)用16.5億元左右。

反過(guò)來(lái)說(shuō),如果大眾不想支付這16.5億元購(gòu)買(mǎi)新能源積分的話(huà),那它自己就必須按照理想狀態(tài)來(lái)生產(chǎn)新能源車(chē)。也就是說(shuō),要完成44萬(wàn)新能源積分的要求,按照目前產(chǎn)品組合大眾必須至少在2019年生產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)插電式混合動(dòng)力和至少7.3萬(wàn)臺(tái)純電動(dòng)汽車(chē)(平均每車(chē)3.3分),才能完成44萬(wàn)新能源積分的要求而不必再額外花錢(qián)去購(gòu)買(mǎi)積分。是花16.5億還是自行投資生產(chǎn)這17萬(wàn)新能源車(chē),是大眾財(cái)務(wù)部門(mén)和管理層需要權(quán)衡的一個(gè)戰(zhàn)略決策。

2020年大眾有望在中國(guó)生產(chǎn)500萬(wàn)臺(tái)乘用車(chē)。如果按照大眾中國(guó)CEO 海茲曼教授博士所說(shuō)的那樣,屆時(shí)要在中國(guó)年產(chǎn)40萬(wàn)臺(tái)新能源車(chē)(估計(jì)25萬(wàn)插電式+15萬(wàn)純電動(dòng)),那大眾將在中國(guó)產(chǎn)生的新能源積分?jǐn)?shù)將達(dá)到差不到100萬(wàn)分,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其需要的46萬(wàn)分的積分要求,如果其油耗再給力一點(diǎn),不要出現(xiàn)油耗負(fù)積分的話(huà)(可能性不太大),那大眾將成為新能源積分市場(chǎng)上的賣(mài)方,屆時(shí)理想狀態(tài)可能出售54萬(wàn)分,產(chǎn)生27億元的額外收入,足以給所有中國(guó)員工多發(fā)幾個(gè)月工資了。

江淮大眾的出現(xiàn),剛好能幫助大眾解決好這一問(wèn)題。

新能源汽車(chē)突破傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策、單獨(dú)管理的結(jié)果

江淮大眾所謂突破產(chǎn)業(yè)政策,申請(qǐng)到新能源資質(zhì),是依據(jù)發(fā)改委和工信部聯(lián)合簽發(fā)的2015年第27號(hào)令《新建純電動(dòng)乘用車(chē)企業(yè)管理規(guī)定》 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)定》)來(lái)執(zhí)行的。這個(gè)被政府內(nèi)部稱(chēng)為“27號(hào)文”的規(guī)定自2015年7月10日開(kāi)始施行以來(lái),在開(kāi)始半年的時(shí)間里業(yè)界反應(yīng)十分謹(jǐn)慎,紛紛從各種渠道“打探”政府出臺(tái)此項(xiàng)規(guī)定的真實(shí)目的。

《汽車(chē)海外并購(gòu)》和《智能電動(dòng)汽車(chē)》認(rèn)為,從《規(guī)定》的設(shè)計(jì)初衷來(lái)看,這一政策屬于對(duì)我國(guó)2004年《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的補(bǔ)充和發(fā)揚(yáng),是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策從“嚴(yán)格準(zhǔn)入”到“寬進(jìn)嚴(yán)管”的一次轉(zhuǎn)型,目的當(dāng)然是“放幾條鯰魚(yú)進(jìn)來(lái)”,攪和一下2012年國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃( 2012-2020年)》后幾年里新能源汽車(chē) “一潭死水“ 的尷尬局面,用新能源汽車(chē)來(lái)快速切入,實(shí)現(xiàn)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)彎道超車(chē)、做大做強(qiáng)的中國(guó)汽車(chē)夢(mèng)。

當(dāng)然,新能源汽車(chē)也是國(guó)家層面在房地產(chǎn)這個(gè)經(jīng)濟(jì)引擎逐漸失速后,積極尋找“既能拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)又能達(dá)到節(jié)能減排、減少污染目的“的最佳產(chǎn)業(yè)選擇(雖然沒(méi)有充分考慮從油井到車(chē)輪(from well to wheel)的全產(chǎn)業(yè)鏈的污染問(wèn)題)。

我國(guó)2004年出臺(tái)的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和《汽車(chē)品牌銷(xiāo)售管理實(shí)施辦法》是管理我國(guó)汽車(chē)行業(yè)極其重要的法規(guī),但這些政策只是對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)領(lǐng)域的投資、準(zhǔn)入、銷(xiāo)售、售后等做出了詳細(xì)的規(guī)定,對(duì)新能源汽車(chē)的投資管理幾乎是空白。2014年出臺(tái)的《關(guān)于加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》第二十條指出。要制定新能源汽車(chē)企業(yè)準(zhǔn)入政策。包括研究出臺(tái)公開(kāi)透明、操作性強(qiáng)的新建新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目準(zhǔn)入條件,“支持社會(huì)資本和具有技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)參與新能源汽車(chē)科研生產(chǎn)。”《規(guī)定》的發(fā)布,進(jìn)一步完善了《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》,這為跨界優(yōu)質(zhì)社會(huì)資源進(jìn)入新能源汽車(chē)領(lǐng)域開(kāi)辟了道路,也為把新能源汽車(chē)與傳統(tǒng)汽車(chē)分開(kāi)平行管理埋下了伏筆。

到目前為止,我們逐漸看到了《規(guī)定》對(duì)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中投資總額和生產(chǎn)規(guī)模的突破,“強(qiáng)調(diào)新建企業(yè)投資項(xiàng)目的不受《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》有關(guān)最低要求限制,由投資主體自行決定”;對(duì)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中資質(zhì)的“鐵飯碗”和“終身制”的突破,《規(guī)定》確定了資質(zhì)的“有效期”,“純電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)品有效期為3年。”

很快我們就會(huì)看到,今后《規(guī)定》還將繼續(xù)對(duì)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中包括“中外合資股比限制“,“外商合資兩個(gè)名額限制”等的核心內(nèi)容進(jìn)行全方位的突破,甚至允許外商獨(dú)資進(jìn)行新能源生產(chǎn),直到新能源汽車(chē)和傳統(tǒng)汽油汽車(chē)在政策層面完全平等獨(dú)立,平行管理,原來(lái)適用傳統(tǒng)汽油汽車(chē)的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》將不再對(duì)新能源汽車(chē)適用。

之后,《規(guī)定》將和《新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》、《企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理暫行辦法》/《新能源汽車(chē)碳配額管理辦法》(未來(lái)會(huì)協(xié)調(diào)整合)以及補(bǔ)貼退坡一起,共同構(gòu)成未來(lái)新能源汽車(chē)管理的綱領(lǐng)性文件,覆蓋新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的上下游整個(gè)價(jià)值鏈,實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)汽油車(chē)分開(kāi)獨(dú)立管理。

我們?cè)倬唧w來(lái)看一下《規(guī)定》的內(nèi)容。雖然各部委博弈無(wú)處不在,但《規(guī)定》基本上從投資和準(zhǔn)入兩方面確立了發(fā)改委管投資和工信部管準(zhǔn)入的未來(lái)新能源管理框架。

同時(shí),發(fā)改委為主導(dǎo)的由純電動(dòng)乘用車(chē)行業(yè)專(zhuān)家組成的投資項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目真實(shí)性和符合性進(jìn)行審查,并在30個(gè)工作日內(nèi)出具評(píng)審意見(jiàn)報(bào)發(fā)改委,發(fā)改委投資項(xiàng)目審批監(jiān)管平臺(tái)綜合專(zhuān)家委員會(huì)意見(jiàn)并綜合包括固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估等在內(nèi)的審查和地方發(fā)改局的意見(jiàn),做出核準(zhǔn)通過(guò)或不通過(guò)的決定。

發(fā)改委投資管理部分,主要是對(duì)投資主體資格進(jìn)行了適當(dāng)放松,不再要求投資總額和生產(chǎn)規(guī)模,但同時(shí)對(duì)投資主體的能力進(jìn)行了細(xì)致要求,簡(jiǎn)單概括為:境內(nèi)注冊(cè),具備一定規(guī)模的自有資金和融資能力,具有概念到樣車(chē)的完整研發(fā)經(jīng)歷,具有研發(fā)團(tuán)隊(duì)和整車(chē)正向研發(fā)能力,掌握核心技術(shù)以及試驗(yàn)驗(yàn)證能力,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和發(fā)明專(zhuān)利,具有整車(chē)試制能力,具備樣車(chē)試制條件、工藝和裝備,能試制不少于15輛樣車(chē)并符合規(guī)定的技術(shù)要求。

工信部準(zhǔn)入管理部分,主要是對(duì)新建企業(yè)及產(chǎn)品的準(zhǔn)入管理進(jìn)行了規(guī)定,簡(jiǎn)單概括為:企業(yè)和產(chǎn)品符合《乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》要求,單獨(dú)公告管理,質(zhì)保承諾,資質(zhì)三年有效期。

在經(jīng)歷了2014年11月和2015年3月的兩次公開(kāi)征求意見(jiàn)后,《規(guī)定》于2015年6月2日在發(fā)改委主任徐紹史和工信部部長(zhǎng)苗圩會(huì)簽后正式發(fā)布,于2015年7月10日正式實(shí)施。

2016年10月8日,國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,會(huì)議指出,原則上不再核準(zhǔn)新建傳統(tǒng)燃油汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。

2016年12月20日,國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)布政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知)。通知提出,積極引導(dǎo)新能源汽車(chē)健康有序發(fā)展,新建新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)須具有動(dòng)力系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)和整車(chē)研發(fā)能力,符合《新建純電動(dòng)乘用車(chē)企業(yè)管理規(guī)定》等相關(guān)要求。此外,在通知里明確提出,嚴(yán)格控制新增傳統(tǒng)燃油汽車(chē)產(chǎn)能,原則上不再核準(zhǔn)新建傳統(tǒng)燃油汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。通知指出,傳統(tǒng)汽車(chē)按照國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》執(zhí)行。其中,新建中外合資轎車(chē)生產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目,由國(guó)務(wù)院核準(zhǔn);新建純電動(dòng)乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)(含現(xiàn)有汽車(chē)企業(yè)跨類(lèi)生產(chǎn)純電動(dòng)乘用車(chē))項(xiàng)目,由國(guó)務(wù)院投資主管部門(mén)核準(zhǔn);其余項(xiàng)目由省級(jí)政府核準(zhǔn)。

2017年3月28日,國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)司組織召開(kāi)了汽車(chē)投資項(xiàng)目管理工作會(huì)議,要求各地完善汽車(chē)投資項(xiàng)目管理,禁止核準(zhǔn)新建傳統(tǒng)燃油汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目,嚴(yán)格控制現(xiàn)有汽車(chē)企業(yè)擴(kuò)大傳統(tǒng)燃油汽車(chē)產(chǎn)能(過(guò)去三年的產(chǎn)能利用率>90%、新能源汽車(chē)比例大于行業(yè)水平、研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入>3%)。

經(jīng)過(guò)一系列政策調(diào)整,中國(guó)初步確立了通過(guò)打壓燃油汽車(chē)來(lái)發(fā)展新能源汽車(chē)的政策框架,并將新能源汽車(chē)提升到完全獨(dú)立于傳統(tǒng)汽油車(chē)的行業(yè)高度來(lái)進(jìn)行管理,并且對(duì)于新能源汽車(chē)的管理邊界在不斷試探。

特斯拉再經(jīng)歷過(guò)多輪與非汽車(chē)企業(yè)合資傳聞后,最近又爆出在中國(guó)建立獨(dú)資企業(yè),這樣的傳聞?wù)腔谡邔用鎸⑿履茉雌?chē)和傳統(tǒng)汽油車(chē)分開(kāi)進(jìn)行管理的趨勢(shì)得出來(lái)的結(jié)論,管理傳統(tǒng)汽油車(chē)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策將不再適用于新能源汽車(chē)。隨著《新建》對(duì)外行造車(chē)的放開(kāi),對(duì)江淮大眾新能源合資的放開(kāi),在國(guó)家強(qiáng)推新能源汽車(chē)的大背景下,將來(lái)新能源汽車(chē)放開(kāi)合資名額、放開(kāi)合資股比以及允許獨(dú)資都是存在很大可能的。雖然此前特斯拉與非汽車(chē)企業(yè)的合資計(jì)劃遭到主管部門(mén)明確反對(duì)。

中外合資的新能源造車(chē)新勢(shì)力中,國(guó)能新能源和敏安汽車(chē)屬于中外合資性質(zhì),在政府“強(qiáng)推”新能源汽車(chē)的大背景下,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策將不再適用,限制政策正在逐步移除,為后續(xù)江淮大眾獲批做了鋪墊。

2016年12月20日,國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)布政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄(2016年本)的通知》(國(guó)發(fā)〔2016〕72號(hào)),重申了“原則上不再核準(zhǔn)新建傳統(tǒng)燃油汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)”的要求,并將控制傳統(tǒng)燃油車(chē)與發(fā)展新能源汽車(chē)作為一個(gè)整體來(lái)加以通盤(pán)考慮。《通知》指出,嚴(yán)格控制新增傳統(tǒng)燃油汽車(chē)產(chǎn)能,原則上不再核準(zhǔn)新建傳統(tǒng)燃油汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。積極引導(dǎo)新能源汽車(chē)健康有序發(fā)展,新建新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)須具有動(dòng)力系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)和整車(chē)研發(fā)能力,符合《新建純電動(dòng)乘用車(chē)企業(yè)管理規(guī)定》等相關(guān)要求。汽車(chē)行業(yè)的投資項(xiàng)目核準(zhǔn),繼續(xù)按照國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》執(zhí)行。其中,新建中外合資轎車(chē)生產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目,由國(guó)務(wù)院核準(zhǔn);新建純電動(dòng)乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)(含現(xiàn)有汽車(chē)企業(yè)跨類(lèi)生產(chǎn)純電動(dòng)乘用車(chē))項(xiàng)目,由國(guó)務(wù)院投資主管部門(mén)核準(zhǔn)。這意味著,從核準(zhǔn)層面,新能源車(chē)不再?gòu)膶儆趥鹘y(tǒng)汽車(chē),而是和傳統(tǒng)汽車(chē)并行的一個(gè)全新品類(lèi),傳統(tǒng)汽車(chē)投資核準(zhǔn)由國(guó)務(wù)院作出,而新能源汽車(chē)領(lǐng)域的投資項(xiàng)目核準(zhǔn)由發(fā)改委作出。

這樣,傳統(tǒng)汽油車(chē)合資、現(xiàn)有汽油車(chē)企業(yè)異地建廠(chǎng)擴(kuò)張產(chǎn)能基本上都不可能了(國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)意味著難度巨大,除非有涉及國(guó)家層面的重大利益關(guān)切,否則幾無(wú)可能,不過(guò)兼并重組基礎(chǔ)上的可另行考慮)。而新能源汽車(chē)領(lǐng)域的中外合資、產(chǎn)能擴(kuò)張則會(huì)面臨更加寬松的政策環(huán)境。

基于此,《汽車(chē)海外并購(gòu)》和《智能電動(dòng)汽車(chē)》估計(jì),以江淮大眾新能源合資為代表的新能源汽車(chē)領(lǐng)域的合資將按照《新建純電動(dòng)乘用車(chē)企業(yè)管理規(guī)定》的要求進(jìn)行申報(bào),由發(fā)改委進(jìn)行核準(zhǔn)。這也意味著,新能源汽車(chē)領(lǐng)域得合資可能突破《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》(這個(gè)政策未來(lái)可能轉(zhuǎn)變?yōu)橹灰?guī)范傳統(tǒng)汽車(chē)領(lǐng)域的政策)中有關(guān)“同一家外商汽車(chē)企業(yè)(同類(lèi))可在國(guó)內(nèi)建立最多兩家生產(chǎn)同類(lèi)整車(chē)產(chǎn)品的合資企業(yè)”的政策規(guī)定。

據(jù)悉,大眾在華的第三家整車(chē)合資——江淮大眾新能源合資公司已通過(guò)安徽省級(jí)發(fā)改委審核,目前處于國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)階段,最早有望在五一前后獲批。而在電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)EV100論壇上,大眾中國(guó)CEO海茲曼教授博士在演講中就明確了江淮大眾即將獲批的信息。上海車(chē)展前夕,海茲曼教授博士再次確認(rèn),大眾與江淮汽車(chē)合作的第一款純電動(dòng)汽車(chē)將于2018年上市,目前正在等待中國(guó)政府部門(mén)的審批結(jié)果。“

江淮大眾也將為未來(lái)更多的中外新能源汽車(chē)合資提供了示范效應(yīng)。其他有資金有技術(shù)有渠道有品牌的外資汽車(chē)企業(yè)在油耗與新能源積分政策的重壓之下,也必須迅速做出適應(yīng)政策的戰(zhàn)略決策。