“全球汽車市場需要10年才能恢復到2019年水平。”

素有“德國汽車教父”之稱的費爾迪南德·杜登赫費爾悲觀地說。

這句話里最令人揪心的,其實10年這個時間期限,而是:需要10年才能恢復到【2019年的水平】。

估計你也有所耳聞,2019年,全球汽車銷量連續第二年下降,只售出汽車9030萬輛,遠低于2018年和2017年,已經是近年來的最低谷。所以2019年底的時候,大家就已經預計到:接下來的汽車行情不會好。

但2020年的局面直接一巴掌把人給打懵了。

打個比方,對于近十年都在吃香喝辣的全球汽車行業來說,2019年相當于只喝了點肉湯,而且行業已經做好了2020年勒緊褲腰帶喝稀飯的準備。

誰曾想,2020年開年,疫情出現!大家現在連水都喝不到了!又餓又渴的情況下還聽到有人說:要想再喝到肉湯,要等到十年之后。這換誰受得了?

據統計,截至4月初,全球停產的整車廠超過150家,而停產的零部件企業超過三千家。市場預計2020年全球汽車市場將下滑20%以上。

危急時刻,各國政府紛紛出手救市:

美國實行2萬億美元的經濟刺激計劃,其中將有大量資金救助美國主要汽車制造商、零部件供應商和汽車經銷商,以保持充足的流動性。

法國政府愿意提供約3000億歐元的貸款,以確保雷諾和雪鐵龍兩大汽車集團的正常運營。

由于德國車市股價大跌,為了避免本國企業被外國收購,德國政府也將支持大約1500億歐元,同時德國政府還準備在必要時,收購部分或全部的股份。

汽車企業也紛紛啟用避險法則:降薪、裁員、停產。

在全球汽車行業風聲鶴唳之際,有一個地方卻備受矚目。那就是——中國。

盡管中國汽車行業的日子也不好過:一季度,汽車銷量同比下降42.4%。但作為全球最大的未飽和汽車消費市場,而且作為最先從疫情中復工復產、國民儲蓄水平領先世界的國度,中國市場已經成為全球汽車廠商眼中的一塊“肥肉”!

可以預見的是:2020年,一場激烈的汽車市場爭奪戰將在中國打響!

這一戰不僅事關金錢利益、更關系企業的生死存亡!

中國的汽車產業迎來巨大機遇,也將面對更加殘酷的挑戰!

在人大代表們紛紛亮明提案、汽車消費刺激政策出臺在望的關口下,國內汽車產業走向何方?誰將成為最大的贏家?

本文將從A股估值、國內政策以及具體的結構機會三個維度,抽絲剝繭,帶你走進疫情下的汽車市場!

被低估的汽車板塊

結構性分化是2019年以來A股的主基調。

無論是備受追捧的新基建,還是想象空間巨大的高科技個股,亦或是國民消費龍頭,在過去的一段時間里股價都有非常不錯的表現。

相比之下,汽車行業整體估值不太樂觀。

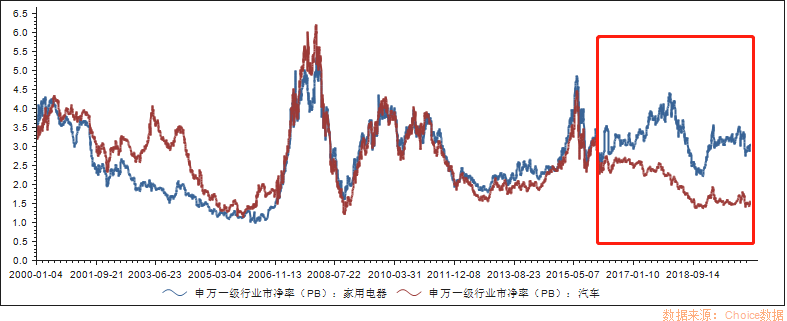

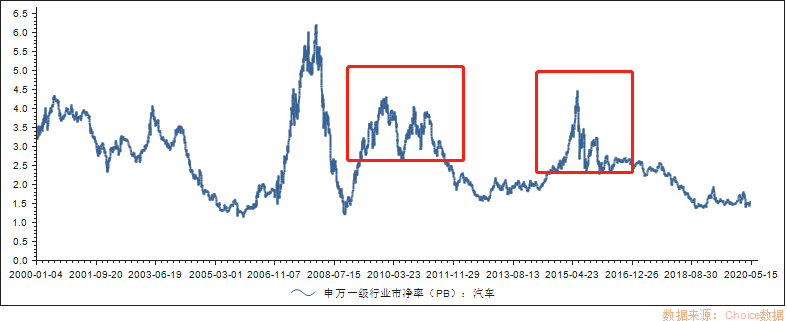

作為重資產行業,從PB(市凈率)來看,汽車行業當前的估值水平一直在歷史低位徘徊。

相比于另一大消費行業——家電,明顯可以看到,家電行業的PB水平當前處于歷史中值,并且是從2017年之后與汽車行業出現明顯分化,這意味著同為傳統消費市場,汽車行業當前估值的上升空間要更大一些。

這種局面是由三方面因素造成的:

一方面,當前A股整體在3000點上下徘徊,市場情緒不高。

另一方面,作為房地產以外的中國第二大消費產業鏈,汽車消費近2年來景氣度不佳,行業整體估值受限。

而且,相比于那些科技含量普通人看不太懂、市場追逐熱炒的高科技股來說,傳統行業的模式簡單、增長邏輯有跡可循,我們很難在汽車領域找到如同新興創業公司“市夢率”一般的估值回報。

相應的,結構分化的過程中,如果依然盲目追求當前的熱點白龍馬,也可能會遇到估值殺跌、估值上漲空間不足等潛在風險。

當前汽車行業的底部估值,如何才能轉化為實質性的上漲空間?

這需要來自外部的刺激,比如政策支持。

大力出奇跡

過去十年,我國共出臺過兩輪針對汽車行業的消費刺激政策,都起到了不錯的效果。

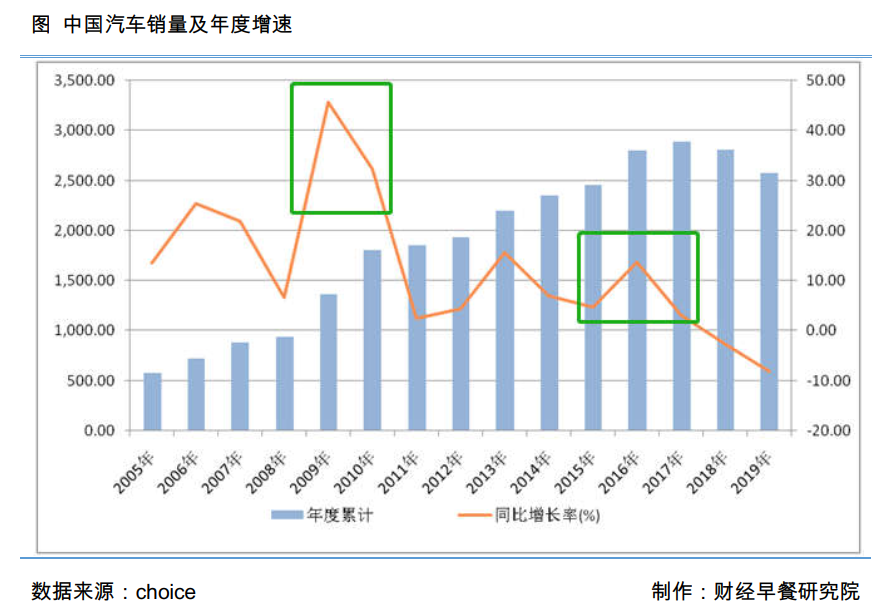

2009-2010年,購置稅優惠+汽車下鄉+以舊換新+老舊汽車提前報廢補貼等一系列組合拳,給2008年金融危機后的國內汽車消費市場帶來了顯著提振。

2015-2017年,購置稅優惠、舊汽車提前報廢補貼的政策,也給當時汽車的銷量增速下滑的趨勢,暫且扳回了一局。

如今,面對連續兩年負增長的汽車市場和一季度停工停產、消費停滯的局面,就筆者個人判斷,接下來的促汽車消費政策,將會比2009年和2015年的政策力度更大!

在當前疫情、國際局勢等復雜因素影響下,2020年我國經濟增長承壓已經成為共識。從國家調控和經濟增長動力的角度看:

如今,外貿進出口層面,當前外貿遭遇疫情導致的訂單銳減和逆全球化趨勢的雙重壓力。

投資層面,老基建效用遞減、新基建還處于初步發展階段。。

因此要想實現今年的經濟發展目標,消費將是政策調控必須關注的大頭。

但是當前消費層面存在“報復性消費”未至、“報復性儲蓄”先來的消費氛圍,我國最大的消費支出——房地產作為政策紅線也不能松口子。因此作為國內第二大消費市場——汽車自然成為了促消費的重中之重。

近期,“促進汽車消費”的字眼已經在官方文件中屢屢出現,并且扮演著越來越重要的角色!

3月24日,商務部、發改委、衛健委發布《關于支持商貿流通企業復工營業的通知》,提出穩住汽車消費,積極推動出臺新車購置補貼、汽車“以舊換新”補貼、取消皮卡進城限制、促進二手車便利交易等。

3月31日,國務院出臺延長新能源汽車購置補貼和免征購置稅2年、支持京津冀等重點地區淘汰國三及以下排放標準柴油貨車、降低二手車經銷企業銷售舊車增值稅稅率等三項措施;

4月7日,中國新能源汽車企業“準入”規則宣布“解封”,降低了新能源汽車的準入“門檻”。

4月29日,國家發改委等11部門聯合發布《關于穩定和擴大汽車消費若干措施的通知》,五大利好重磅出爐。

這兩天,多名人大代表也紛紛拿出提案:比如取消汽車限購限行政策、解決交通擁堵、將車輛購置稅改為中央地方共享稅來提振汽車消費主動性和積極性,大力推動氫能產業持續健康發展等。

更大力度的促汽車消費政策已經箭在弦上,呼之欲出。

結合汽車市場對歷史上幾輪刺激政策的反應來看,歷史上兩次促消費政策實施期間,汽車行業的整體估值也都有著比較明顯的回升。

筆者預計,2020年下半年開始,隨著重磅政策的落地,汽車消費將迎來一波有力的反彈,A股汽車板塊也有望隨之迎來修復性機會。

誰是贏家?

不可否認,當前的國內汽車市場在經歷了20年的高速增長之后,確實進入了乏力期,前期火熱的新能源汽車市場在退補的節奏中逐漸冷靜下來,疫情的影響下,乏力的汽車消費市場更是雪上加霜。

無論是整車廠商還是產業鏈的上下游,都必須適應存量市場的新節奏。

從增量市場步入存量競爭的過程里,無論什么行業,最常見的現象就是——分化,當遭遇市場增速下行和疫情黑天鵝之后,這種分化速度將更快!

即便在政策的扶持下,汽車行業也不會出現天降甘霖、人人受益的美好局面,機會永遠是結構性的。

對于疫情期間出現臨時性危機的優質企業來說,政策利好是短期的雪中送炭、長期的錦上添花。

但對于已經在危險邊緣無力掙扎的企業來說,政策的利好只能延緩死神到來的腳步。

政策洗禮到來后,新的結構性機遇已經開始醞釀。

在傳統整車廠商中,從后疫情時代的品牌競爭力角度來看,4月銷量數據已經初現端倪。

4月,國內汽車產銷分別完成210.2萬輛和207萬輛,同比分別增長2.3%和4.4%,市場供需已經大幅改善,接近正常消費水平。

從類型上看,日系合資品牌和自主領軍品牌走勢總體較強。長安、吉利、一汽、廣汽等廠家的乘用車零售都實現了同比、環比的雙增,表現亮眼。

自主品牌龍頭長安、吉利,國內品牌競爭力確立,后續增長空間較大;

一汽集團憑借紅旗系列有望實現爆發;

廣汽的乘用車中,日系合資車占大頭,疫情影響下的爆發力值得期待!

從政策落地趨勢來看,目前新能源成為政策重點傾斜領域,反彈機會大,但競爭的不確定性較高。

在補貼退潮后,新能源廠商間的殘酷競爭仍在繼續并且越演愈烈。部分過去的頭部企業如北汽藍谷由于對退補后的產品換代準備不足,缺乏新一代明星產品,目前面臨后勁不足的狀況。

與此同時,傳統汽車廠商的新能源品牌也已經逐漸孵化完成加入戰場,如長城汽車的WEY品牌增長勢頭正酣。

海外勢力也在加速電動化轉型,歐美老牌車廠的新能源車型紛紛落地,特斯拉國產車的降價給國內市場帶來沖擊,國內新能源戰場形勢趨于復雜化和嚴峻化,面臨內外雙重沖擊。

因此,對于新能源汽車的整車廠商來說,接下來一年的爭鋒之戰,不確定性實在難以估計。

新能源整車廠競爭的不確定背后,新四化轉型趨勢是確定的,產業鏈龍頭受益。

相比于新能源整車廠,“新四化”產業鏈的供應商龍頭在政策利好下的業績上升,更值得關注。

比如,電動化趨勢下,可以關注充電樁廠商、電池生產商、電池零部件供應商、氫能源的龍頭,如特銳德、寧德時代、淮柴動力、比亞迪、恩捷股份等。

再如,智能網聯化趨勢下,可以關注特斯拉產業鏈國內部件供應商,如均勝電子、拓普集團、銀輪股份、華域汽車等。

不過,考慮到這些供應商的市值已經比較高,政策刺激下,業績雖然也將迎來修復提升,但從短期市值表現角度來看,筆者預計,前文提到的、被低估的優質燃油整車廠商,反彈力度或許更為明顯。