比亞迪、長安、長城、吉利是目前國內呼聲最高,同時也是銷量最好的自主品牌,長城多年稱霸國內的SUV市場,吉利連續多年銷量過百萬,長安曾經多年穩坐自主品牌老大位置,比亞迪則是新能源車領域的領頭羊。

這幾家的技術常被消費者拿來做比較,那么誰才是真正的技術狂魔?

通過抽象的技術對比,我們很難得出結論,但研發投入和研發營收比卻可以反映一個企業的科技創新能力情況,以及企業對技術的重視程度。所以通過車企的研發投入,我們就大概能了解這個企業的技術實力。

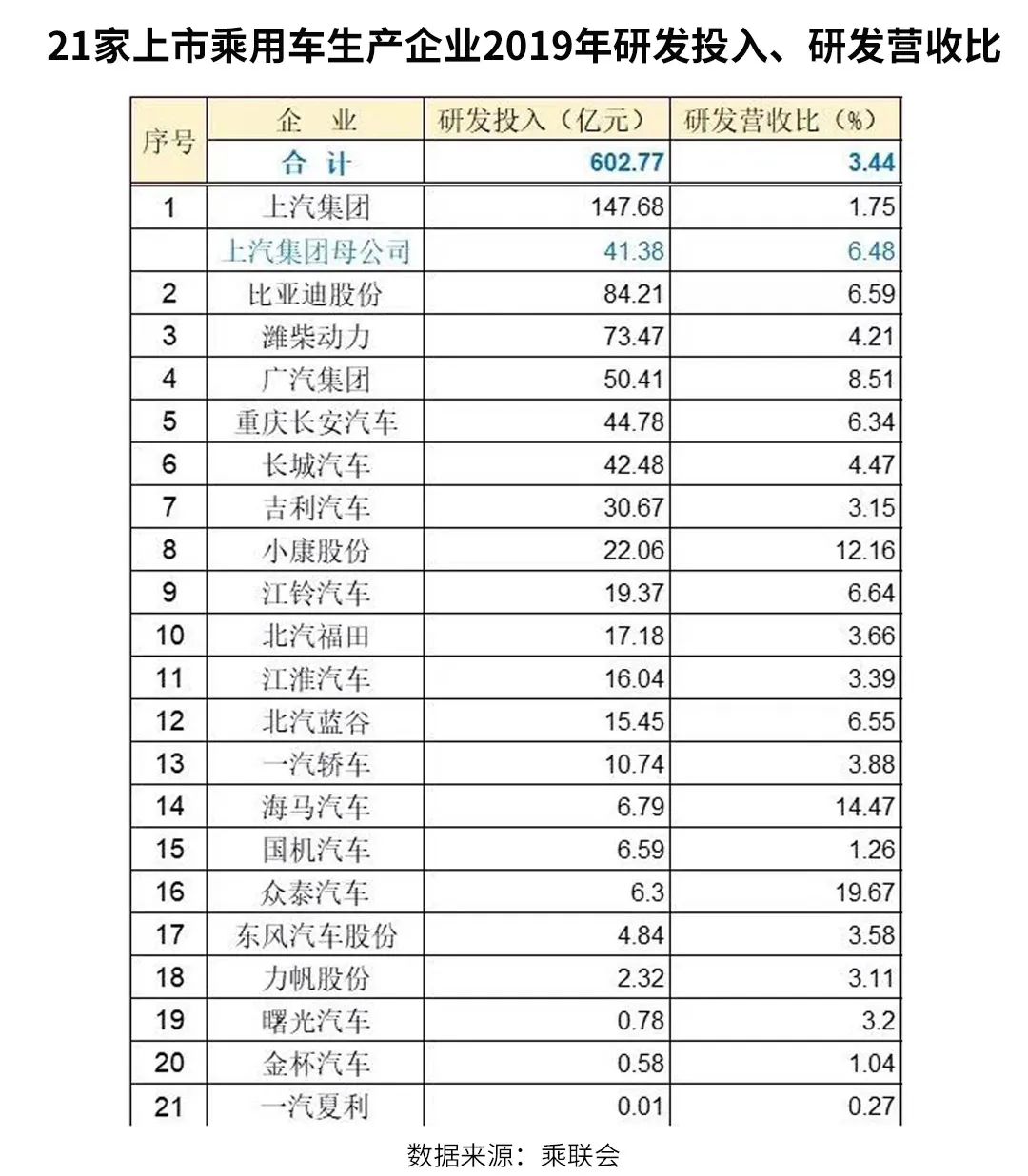

而就在近日,隨著主流車企年報的陸續公布,乘聯會也公布了《21家上市乘用車生產企業2019年研發投入、研發營收比及資本化率數據》。

在21家上市車企的研發總投入為602.77億元,研發占營收的比列為3.44%,其中研發費用最高的為上汽集團,達到了147.68億,但占營收的比重不算高,僅為1.75%,遠低于平均水準;研發營收比最高的車企有些讓人意外,就是被大家調侃為“皮尺部”的眾泰。

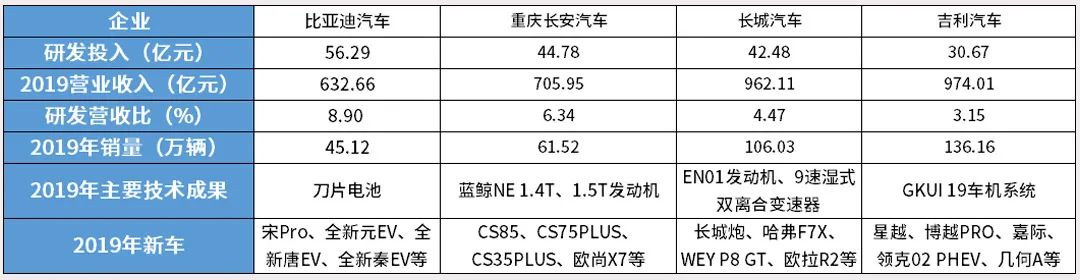

而大家比較關注的比亞迪、長安、長城、吉利四家車企,都在研發上投入了不少錢,但金額和研發營收比,都有較大的差異。接下來我們就來一起來看看它們的具體表現。

比亞迪去年研發投入為84.21億元,研發營收比為6.59%,另外營業收入也達到了1277.39億,三項數據都是四個企業中最高的。

不過需要注意的是,相比其他三家企業,比亞迪從事的業務相對更廣,包括汽車業務、手機部件及組裝業務、二次充電電池及光伏業務三大業務。

在汽車領域,比亞迪去年的營收約632.66億元,銷量為45.12萬輛,兩項數據都是四個品牌中最低的,但研發投入卻是最高的,達到了56.29億元,研發營收比也是最高的,達到了8.9%。由此可見比亞迪對研發,對技術的重視程度。

作為國內新能源汽車領域的領軍人物,比亞迪的三電技術在國內遙遙領先,在2019年,比亞迪最大的技術成果是刀片電池,該技術在動力電池安全性及能量密度上取得了較大突破,并且已經運用在最新的旗艦車型漢EV上。

而在燃油車領域,比亞迪是國內為數不多能夠實現三大件自給自足的車企,例如主銷車型宋Pro便使用了全套自主研發的三大件。

在產品方面,2019年,比亞迪發布了王朝系列全新一代唐純電動版(EV)、全新宋Max 插電式混合動力版(DM)、全新元EV、全新秦EV以及宋Pro等車型。

作為曾經國產品牌的老大哥,長安汽車前幾年的節奏明顯放緩,但經過幾年的沉淀之后,再次騰飛,無論整體銷量還是單車型的銷量,都表現搶眼,這其中一個重要原因就是研發的不斷投入。

數據顯示,長安汽車在去年的研發投入為44.78億元,金額僅次于比亞迪;研發營收比為6.34%,接近整個行業的兩倍。由此可見長安也是一家很重視研發和技術的車企。

熟悉長安的朋友應該知道,長安向來重視研發,并且早在英國、美國等地均設立了海外研發中心,其中最有名的要屬位于英國伯明翰的長安英國研發中心。

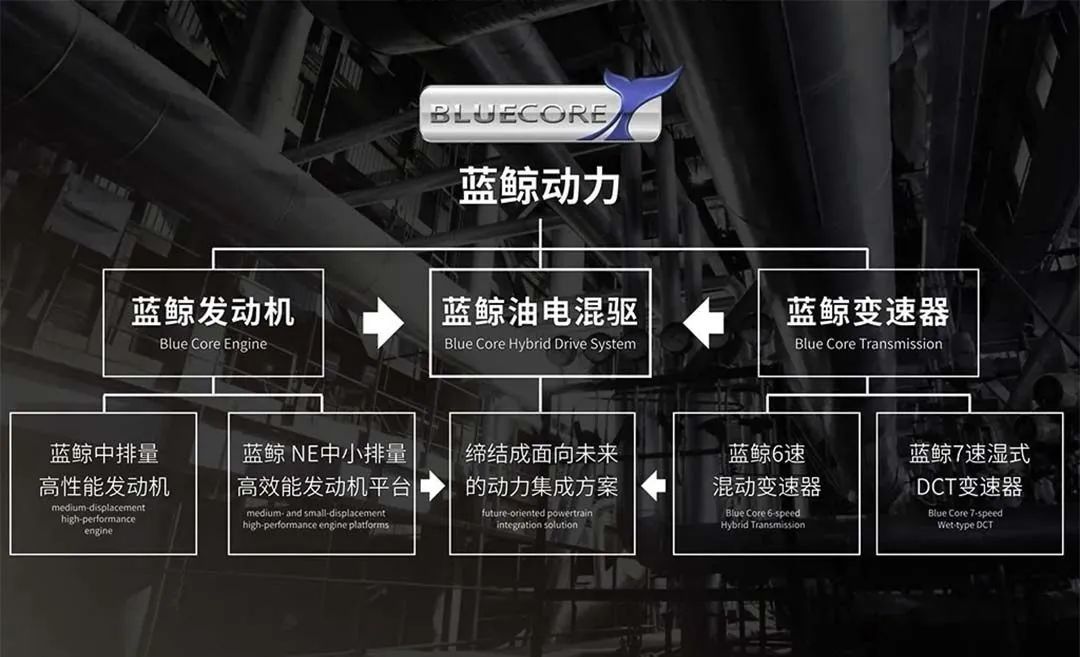

目前搭載在長安主銷車型上的藍鯨系列發動機,就是伯明翰研發中心的技術成果。在2019年,長安最大的技術成果當屬藍鯨NE動力平臺了,基于該平臺打造的藍鯨NE1.4T和藍鯨NE1.4T發動機先后亮相,并分別搭載在CS35 PLUS和UNI-T車型上。

基于藍鯨NE動力平臺打造的全新發動機,在多項性能都達到了同級領先水準,其產品最高熱效率可達40%,甚至有傳言:“為了進一步控制成本,福特正與其在華的合作伙伴長安汽車探討導入藍鯨發動機。”

除了發動機方面取得不錯成績之外,“藍鯨動力”品牌當前在變速箱方面也小有成就,已經研發出了6速混動變速箱和7速濕式雙離合變速箱,其中7速濕式雙離合變速箱已經搭載在逸動藍鯨版車型上。

在產品方面,2019年,長安發布了長安CS85、新款CS95、CS75PLUS、CS35PLUS、CS55PLUS、歐尚X7等車型。

長城汽車去年的銷量為106.03萬輛,已經連續4年突破百萬輛大關,是國內第二暢銷的自主品牌。

去年長城的研發投入為42.28億元,研發營收比為4.47%,兩項數據在四個品牌中,并不算突出,但研發營收要明顯高于行業3.44%的平均水準。

長城汽車目前已經擁有了成熟的三大件,并且成立了專注于動力總成和智能研發的蜂巢易創公司。

在2019年,長城發布了全新4N20平臺下的首款量產機型EN01,據悉熱效率達到38.3%,但究竟哪款車型會搭載該發動機還不得而知。

除了發動機之外,去年長城還亮相了號稱“世界首款公開發布”的9速濕式雙離合變速器,據悉,該變速箱基于全新架構打造,是一款高承載、輕量化、小型化的產品。

另外,在新能源領域,長城同步開展EV、HEV、PHEV三種技術架構的車型開發以及FCV的策劃;在智能網聯領域,去年長城聯合華為、高通、百度等8家戰略伙伴,攜手打造5G+AI技術。

在產品方面,2019年,長城發布了長城炮、哈弗H6鉑金版、哈弗F7X、WEY P8 GT、歐拉R2等車型。

吉利汽車是去年最暢銷的自主品牌,全年銷量136.16萬輛,并且營收也是自主品牌NO1,達到了974.01億元。

但吉利的研發投入卻不是最高的,30.67億元金額是四個品牌中最少的,而3.15%的研發營收比甚至不及行業的平均水準。

吉利早些年通過資本運營和研發投入,擁有了由沃爾沃主導、吉利與沃爾沃共同研發的CMA平臺,并且基于該平臺打造了領克01、領克03、星越等市場反饋不錯的車型。

在2019年,吉利的技術成果主要集中在智能和出行車方面,包括曹操順風車的上線,以及吉利和戴姆勒合作的“耀出行”的啟動。

另外由吉利自主研發的GKUI 19車機系統,開始大面積搭載在吉利主銷車型上,該系統功能和市面上主流車機系統不分伯仲,值得注意的是,該系統搭載了吉利自主研發的芯片。不過性能和體驗遭到了消費者質疑,系統因為死機、卡頓的現象而屢遭車主投訴。

此外,吉利去年還公開亮相了吉利飛行汽車,這款名叫太力的飛行汽車,采用油電混合動力,據悉可飛行640公里,吉利的這一波秀技術,引起了網友的一片熱議。

在產品方面,2019年,吉利推出了星越、博越PRO、嘉際、領克02 PHEV、幾何A等多款車型。

通過比亞迪、長安、長城、吉利的研發投入對比,我們發現,四家車企都比較重視研發投入,并且在去年均投入了不少費用,但賣得最好的吉利并不是花錢最多的,甚至是最低的,多少有些讓人意外。

而在研發營收比方面,比亞迪、長安、長城均領先行業平均水準,表明這三家車企在研發投入上相比舍得下本。吉利則要“保守”些,研發營收比甚至沒有達到行業平均水準。

從過去一年的技術成果來看,比亞迪、長安、長城三家車企在核心三大件或者動力電池上,均有較大突破;而吉利相對比較“偏科”,技術成功主要集中在跨行領域,包括芯片、車機系統、智能出行以及飛行汽車等,不過考慮到其在四家車企中最小的研發投入,所以拋開這些跨行的研發投入,真正用在汽車方面的研發投入能有多少,需要打上問號。

而繼飛行汽車之后,吉利在今年還將布局衛星領域,不知道今年的研發投入又會是多少,我們拭目以待吧!