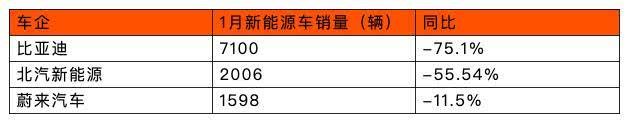

在剛剛過去的1月份,蔚來汽車交付總量1598臺,同比下跌11.5%,其中ES8交付105臺,同比下跌94.2%。

比亞迪1月新車銷售2.5萬輛,同比下降42.7%,其中新能源汽車0.71萬輛,同比下降75.1%,燃油車1.8萬輛,同比增加18.3%。

北汽藍谷(600733)2月7日晚發布公告,北汽新能源1月電動汽車銷量為2006輛,同比下滑55.54%。

1月份,主要新能源車企業銷量均大幅下挫,蔚來的ES8更是同比下降94.2%。

如果是一家企業下滑還情有可原,但比亞迪和北汽新能源是中國新能源車的冠亞軍企業,兩者的銷量占據全國的1/3,在全球范圍內也僅次于特斯拉,蔚來是造車新勢力的龍頭,三者同時都大幅下滑,就非常說明一個問題:新能源車的銷售狀況非常糟糕。

比亞迪新能源車銷量持續下降,但燃油車卻在增長中。

當然,1月份新能源車有春節和新肺炎疫情的影響,但不要忘了,1月份比亞迪燃油車的銷量是同比上漲的。

比亞迪和北汽的新能源車占據全國的1/3,在全球范圍內僅次于特斯拉,基本上可以代表整個行業情況。

2019年下半年補貼退坡后,國內新能源車銷量連續6個月下挫,全年實現銷量120萬臺,下降4.6%。今年1月份再度大幅下降,基本上宣告了中國新能源車大躍進的破產。

新能源車2025年要占比25%,恐怕再落空

當然,我們所說的新能源車主要是電動車(含插電混動、增程式混合動力),重中之重是純電動車,占新能源車的8成。

中國的新能源車其實就是電動車,因為純電動占據總銷量的8成。

考慮到中國在傳統燃油車上與國際先進水平存在較大差距,原油對外依存度超過70%,有關部門希望通過新能源車來實現彎道超車。

2017年4月,在由工信部、發改委、科技部聯合發布的《汽車產業中長期發展規劃》中,針對新能源汽車研發和推廣應用提出要求:“到2020年,新能源汽車年產銷達到200萬輛”。

2020年目標200萬臺,數字看上去很美好,這個目標看來也是空中樓閣,原因很簡單,2019年新能源車原計劃是要完成150萬輛,實際上只完成120萬臺,受新肺炎疫情的影響,2020年車市可能比2019年還慘。

2019年12月3日,工信部對《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)公開征求意見。規劃提出到2025年,新能源汽車新車銷量占比達到25%左右,智能網聯汽車新車銷量占比達到30%,高度自動駕駛智能網聯汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。

這已經是比之前的目標有了很大降低,即使是這樣,仍然遙不可及。

不要以為2025年很遙遠,5年很快就到來的,按照2600萬輛的新車規模來計算,25%就得650萬臺,這幾乎是個不可能完成的任務。

原因也不難理解,中國的新能源車的私人需求真的很小,大多數是用于出行的B端市場。以廣州的數據為例,2019年新能源車乘用車上險量為68033輛,70%的純電動車用于出租租賃。

行業對這種認識越來越清晰。2019年,小鵬汽車董事長何小鵬和上汽通用總經理王永清都不約而同表示,除去出行市場等B端需求,真正賣給私人的純電動車一年只有十幾萬臺,少得可憐,這還是在一線城市送牌照、免購置稅的情況下實現的。

寶馬研發董事Klaus Frolich(傅樂希)更是石破天驚——“沒有消費者對純電動車有真需求,一個也沒有。”,他的話當然有點偏激,但對于大多數消費者而言,卻是事實。所以,寶馬把更多的精力都用在了插電混動車上。

特斯拉是特例,是按科技公司來估值的

當然,也有人以特斯拉市值達到1500億美元來說明,純電動車大有可為。特斯拉打的是全球市場,全世界也只有一個特斯拉,這么高的估值是參照蘋果的科技公司來評估:特斯拉的營業額是蘋果的1/10,市值大概也是蘋果的1/10。

(特斯拉在中國的聲勢似乎超過了賣出423萬臺的大眾集團,實際上2019年在中國的交付量只有4.3萬臺,其1000多億美元的市值是類似蘋果的科技公司來進行的。)

不要忘了,特斯拉的主營業務是電動車,營業占比86.4%。目前電動車市場還太小, 2019年全球汽車銷量大概在8000萬輛左右,電動車銷量總體為221萬輛,占比2.76%,特斯拉36.76萬輛的占比更不到0.5%。

除去中國市場的120萬輛,全球其它市場的電動車只有100萬輛,全部給特斯拉的蛋糕也只有這么點,而豐田、大眾的規模在1000萬輛級別。

新能源車的增幅還很大嗎?對不起,2019年全球只有10%,還沒開始賣,就沒什么增長了。

再拿占據全球新能源車市場一半的中國來說吧!特斯拉2019年在中國的聲勢似乎比大眾集團還盛,事實上特斯拉在中國交付了4.3萬輛,大眾集團中國市場銷量423.36萬輛。

充電沒有加油方便,電動車難成為主流

客觀而言,電動車這10年的進步是有目共睹的,比如說,每度電電池的成本從原來的1萬元降到現在的1000元左右,車輛NEDC續航里程也從原來的100-200公里上升至300-600公里。

所以,作為城市代步工具的第二輛車(第一臺車要滿足多數長途出行情況),電動車是非常合適的,但對于中國大城市而言,停車位的價格比車輛還貴,能擁有第二輛車比例還很少,這注定電動車大多數只能成為市場的補充,燃油車(含混動車)的生命力比想象中的還要大。

受實際工程條件制約,充電永遠沒有加油方便,這是電動車發展的最大問題。

對于電動車而言,最大制約條件不是價格、續航里程、二手車殘值率等,這些隨著技術的進步有可能得以改進,但是充電時間受工程限制,似乎沒法大幅改進。

現有條件下,快充30分鐘達到80%電量的已經是極限,開車的人都知道,在加油站多等3分鐘都會跳起來,何況是30分鐘?為什么呢?買車的目的還不是為了便捷快速。

一部續航幾百公里的車,幾分鐘充滿電,在工程上是做不到的。民用電的電壓和電流都有嚴格規定,不能過載;那種上百千瓦的超級充電站如果數量多了,同時充電的車一多,電網可能也受不了。所以充電不是什么技術問題,而是一個受實際條件制約的工程問題。

政策制定者的愿望是美好的,但對純電動車技術發展和市場需求一廂情愿的誤判,正將整個行業帶往高度危險的境地,市場已經給出比較明確的回答。

來源:dearauto