近日,國務院發布《關于進一步做好穩就業工作的意見》。意見中指出,挖掘內需帶動就業,鼓勵汽車、家電、消費電子產品更新消費,有力有序推進老舊汽車報廢更新,鼓勵限購城市優化機動車限購管理措施。

三令五申取消限購

事實上,自從今年年初以來,為促進汽車消費,多個部委已經多次發布文件鼓勵地方政府取消汽車限購措施。

1月,印發《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019年)》,內容包括有序推進老舊汽車報廢更新,持續優化新能源汽車補貼結構等六項具體措施。

6月,印發《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案(2019-2020年)》。《方案》中提出,嚴禁各地出臺新的汽車限購規定,已實施汽車限購的地方政府應根據城市交通擁堵、污染治理、交通需求管控效果,加快由限制購買轉向引導使用。

8月,印發《關于加快發展流通促進商業消費的意見》。《意見》中明確提出,釋放汽車消費潛力,實施汽車限購的地區要結合實際情況,探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。

為何響應者寥寥無幾?

在連續一年的督促下,目前僅有貴陽一地完全取消了限購措施,廣州、深圳退而求其次,增加了號牌發放量。然而多數限購城市對此無動于衷,并沒有采取任何行動。這背后又有著怎樣的原因呢?

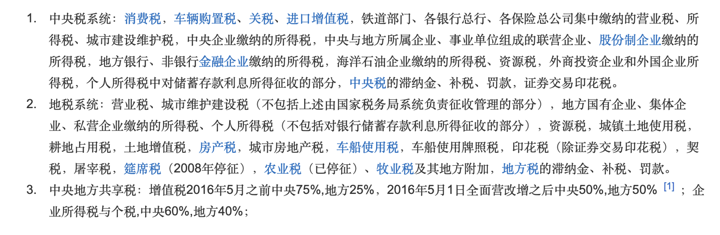

1994年,我國進行了財稅體制改革,分稅制由此登上了歷史的舞臺。分稅制將稅種統一劃分為中央稅、地方稅、中央與地方共享稅,建起了中央和地方兩套稅收管理制度,并分設中央與地方兩套稅收機構分別征收。

其中,在與汽車相關的稅種中,車輛購置稅、消費稅、燃油稅都由中央稅務系統負責征收,歸屬地方稅務系統的只有車船使用稅。在動輒千億的購置稅、消費稅和燃油稅面前,歸屬地方的車船稅實在不值一提。

根據《中華人民共和國車船稅暫行條例》,車船稅按年申報繳納,從事機動車第三者責任強制保險業務的保險機構為機動車車船稅的扣繳義務人,應當在收取保險費時依法代收車船稅,并出具代收稅款憑證。

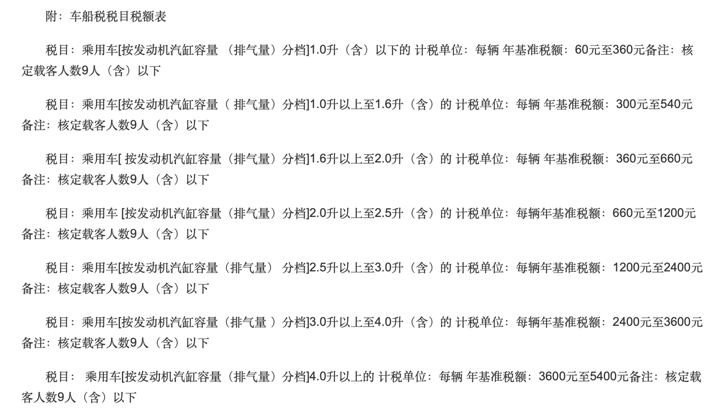

《車船稅稅目稅額表》根據排量的不同,將乘用車年基準稅額分為7檔,其中1.0升以下的,每輛年基準稅額60-360元;1.0升以上至1.6升的,每輛年基準稅額300-540元; 1.6升以上至2.0升的,每輛年基準稅額360-660元; 2.0升以上至2.5升的,每輛年基準稅額660-1200元; 2.5升以上至3.0升的,每輛年基準稅額1200-2400元;3.0升以上至4.0升的,每輛年基準稅額2400-3600元; 4.0升以上的,每輛年基準稅額3600-5400元。

所以每賣出一輛車,地方政府僅能從中征收60-5400元的稅,而目前市場上的主力乘用車是排量在1.6升到2.0升的家用車,真正的收入應當為360-660元。地方政府并不能從汽車銷量的增長上分得紅利,因此對于取消汽車限購、促進汽車消費缺乏主觀能動性。

另一方面,車船稅按年申報,這意味著如果地區內有著足夠的汽車保有量,每年在車船稅這一項上就能獲得穩定的收入。如果貿然放開限購,隨著汽車保有量的激增,地方政府還需要動用資金去擴建道路和停車場,并為惡化的環境買單。

對此,相關人士建言獻策,試圖通過改變汽車稅種的劃分,達到改善中國車市環境和緩解城市交通壓力的目的。吉利汽車董事長建議汽車消費稅應在汽車上牌時由當地政府征收留用,這樣地方政府將有專款用于道路修建和停車場建設,從而有利于解決停車難和交通擁堵問題。

此外,李書福認為成品油消費稅也應由地方政府征收留用。“這樣哪里的車用得多,哪里的汽車消費稅就收得多;哪里的油加得多,哪里的地方財政就收得多。這樣兩者結合進行改革,地方就會有積極性來造路、建停車場,舒緩交通擁堵。”

如何盤活存量市場?

近日,中國汽車工業協會發布了2019年及2020年車市預測報告,中汽協預計2019年中國市場汽車銷量2583萬輛,同比下降8%;預計2020年汽車銷量小幅下降2%。顯而易見的是,中國車市正由增量市場轉變為存量市場。

與此同時,經過二十多年的發展,我國汽車保有量現已躍居世界前列,成為一個基本盤巨大的汽車大國。有關部門公布的數據顯示,截至2019年6月全國機動車保有量達3.4億輛,其中汽車2.5億輛;在汽車保有量中,私家車保有量為1.98億輛。

中國汽車流通協會會長沈進軍認為,過去大家更多關注增量,而現在存量市場成為必須要面對和關注的焦點。需要盤活存量來拉動增量,通過提高置換率來拉動新車銷售,增強新車和二手車兩大市場的互動性。

因此,我們能夠看到今年以來,多個b屢次印發文件鼓勵地方政府取消汽車限購措施,推進老舊汽車報廢更新,以促進汽車消費。

然而因為客觀原因的存在,取得的實際效果并不顯著。2019年1-6月,共有1242萬輛汽車注冊登記,相比去年同期減少139萬輛。2019年前三季度,中央財政車輛購置稅收入2674億元,同比下降0.4%。

破局車市寒冬,盤活增量市場成為了最好的一把利器,讓不讓、能不能啟用這把利器成為了當前亟需考慮和權衡的問題。

來源:汽車頭條