坐在汽車座艙里,我們第一眼看到的就是車載顯示,它主要應用在中控屏、組合儀表盤、娛樂系統等汽車內飾,在汽車越來越智能化的趨勢下,車載顯示越來越表現出消費電子的特性,中控大屏、雙聯屏等車載顯示的面積和總量正在同步增長

伴隨新能源汽車的不斷發展,人們對汽車內飾顯示的要求也變得相對較高,由此可見,汽車的內飾是推動用戶選擇重要的加分項。

屏就是智能座艙的顯示窗口,顯示屏的造型、質感設計的高低,直接影響到整車的品質,比如第一眼要吸引人,要漂亮,高級感、科技感,動態體現就是要及時合理的處理相關的信息。

汽車顯示屏的趨勢是雙聯屏甚至三聯屏,屏幕橫跨整個中控臺,尺寸更大,而且功能性方面也兼顧到了副駕的需求。從2018-2020年中國乘用車中控顯示配置情況看,多屏的裝配率出現明顯增長,從2018年的0.3%增長至2020年Q2的1.3%。從2020年曝光的奔馳、大眾、長安等車型內飾看,雙聯屏搭載幾乎成為標配。

除了尺寸之外,分辨率和畫質,是顯示技術的永恒追求。而更多更優的像素點,需要更加小型可控的LED芯片。在這種趨勢下,將LED芯片微縮化、陣列化的Micro LED和Mini LED技術應運而生,被視為下一代顯示技術的核心方案。

新型發光材料Mini LED,Micro LED的出現,擁有更高亮度和更高的對比度,低功耗并且在各種溫度下都能保持良好的穩定性。Mini LED,Micro LED的優良性能將引起汽車顯示廠商的關注。

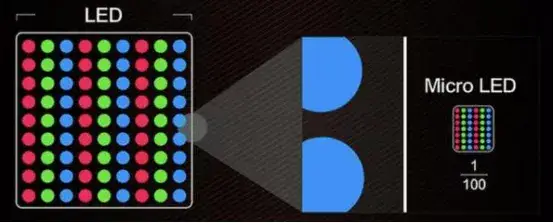

Mini LED、Micro LED的定義,則是從LED芯片尺寸出發,提出像素化要求,區別在于Micro LED要求間距小于0.01mm,且芯片尺寸小于0.05mm,Mini LED的間距要求與芯片尺寸介于小間距LED與Micro LED之間。因此,小間距LED是從應用的視野進行定義的,疊加芯片的小型化,引出LED顯示的下階段目標——Mini LED與Micro LED。

Mini LED

Mini LED 也被稱為“亞毫米 LED”,由于具備優良的顯示效果、較長的壽命和出色的性價比,Mini LED自誕生以來便廣受關注,小間距 LED顯示器具有無拼縫、高亮度和無反射圖像的優點,Mini LED背光顯示屏無論從畫質、飽和度、對比度均能達到 4K 、6K 、8K的顯示效果,采用直下式發光,精細的 HDR 分區顯示,在對比度大幅提升,可以實現低余輝待機外,能耗也大幅降低,還具有更好的高溫可靠性更高,壽命長。基于上述邏輯我們認為:隨著技術的進一步成熟,車載顯示市場會成為Mini LED背光繼手機、電視以后的另一片藍海。

Micro LED

Micro LED技術,即LED微縮化和矩陣化技術,簡單來說,就是將LED(發光二極管)背光源進行薄膜化、微小化、陣列化,可以讓LED單元小于50微米,與OLED一樣能夠實現每個像素單獨尋址,單獨驅動發光(自發光)。它的優勢在于既繼承了無機LED的高效率、高亮度、高可靠度及反應時間快等特點,又具有自發光無需背光源的特性,體積小、輕薄,還能輕易實現節能的效果。

這項技術被應用到汽車上,能夠提高屏幕顯示的清晰度和準確性,幫助車主更好地了解汽車情況,完成觸屏操作。這也有利于提高駕駛安全性。但有業內分析人士指出,現階段Micro LED屏生產成本仍然較高,應該會被應用在高端車型上。

Micro LED與Mini LED的差異

Micro LED與Mini LED相比,前者具有異型切割特性,搭配軟性基板亦可達成高曲面背光的形式,采用局部調光設計,擁有更好的演色性,能帶給液晶面板更為精細的HDR分區,且厚度也趨近OLED,可省電達80%,故以省電、薄型化、HDR、異型顯示器等背光源應用為訴求,理論上說Mini LED技術難度更低,更容易實現量產,且可以大量開發液晶顯示背光源市場。

總的來說,Micro LED對于畫質來說會有質的提升,是下一代的革命性顯示技術,但是目前技術方面依然不夠成熟。而Mini LED則是LED背光的改良版本,不過依然可以大幅提升現有的液晶畫面效果,同時成本相對比較容易控制,也有望成為市場的主流。

因為目前新型發光材料Mini LED,Micro LED成本相對較高,如今只應用在比較高端的設備當中,如電視機。而對于手機、平板電腦等消費電子產品而言,Mini LED,Micro LED顯示屏在汽車顯示行業中的普及將會更快,Mini LED,Micro LED的制造成本更容易在汽車造價中消化。

對于高性能的Mini LED,Micro LED顯示屏,在未來汽車顯示當中,如何更好地靈活運用,將給制造商帶來機遇和挑戰。

Mini LED,Micro LED擁有獨特的高亮顯示和寬廣的工作溫度范圍,非常適用于汽車顯示。因此,對于Mini LED,Micro LED顯示屏的質量,更應該獲取市場及消費者的認可。

(更多汽車行業相關的最新資訊敬請關注"亞洲新能源汽車網”微信公眾號。)

注:本文引用的圖片、數據等其它內容,來源于網絡或公開資料,版權歸原作者及原出處所有,僅用于學習。