“究竟是花錢投入短期難見成效的新能源車,還是花錢買點(diǎn)積分,車企們心里早已有了一桿秤。”

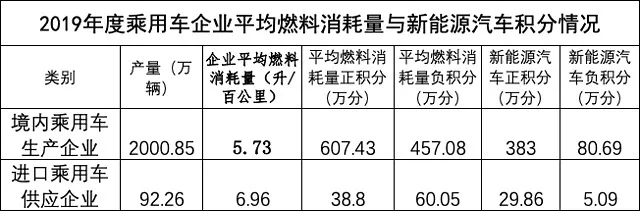

近日,工信部發(fā)布了2019年度中國(guó)乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分“成績(jī)單”,對(duì)144家車企“雙積分”進(jìn)行公示。統(tǒng)計(jì)顯示,144家乘用車企業(yè)平均燃料消耗量實(shí)際值為5.56L/100公里,燃料消耗量正積分為643.43萬分,燃料消耗量負(fù)積分為510.73萬分,新能源汽車正積分417.33萬分,新能源汽車負(fù)積分85.53萬分。

對(duì)比2018年度來看,平均燃料消耗量值降低了0.24L/100公里,燃料消耗量正積分增加了349.56萬分,可見隨著車企小排量、渦輪增壓以及節(jié)能車、新能源產(chǎn)品的推廣,中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的節(jié)能減排取得了一定成效,正朝著向好的方向發(fā)展。但是燃料消耗量負(fù)積分也增加了215.6萬分,這也意味著有相當(dāng)一部分車企還在油耗和排放方面,處于嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)。

新能源汽車一直以來是中國(guó)推動(dòng)的國(guó)家戰(zhàn)略,相對(duì)2018年度,2019年度的新能源汽車正積分增加僅13.8萬分,增幅較小,這也從側(cè)面反饋出2019年度的新能源市場(chǎng)的發(fā)展勢(shì)頭并不太理想。而2019年度的新能源汽車銷量數(shù)據(jù)顯示,120.6萬輛和4%的降幅,以及近幾年來的首次下滑,足以說明新能源產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)任務(wù)依然艱巨。

根據(jù)規(guī)定,如果車企不能滿足新能源積分的要求,將會(huì)被要求暫停高油耗產(chǎn)品的申報(bào)、生產(chǎn)并且進(jìn)行處罰。但是處罰也并非那么絕對(duì),負(fù)分的車企還可以采用關(guān)聯(lián)企業(yè)間轉(zhuǎn)讓、購(gòu)買新能源汽車正積分等方式抵償歸零。比如吉利旗下的吉利汽車公司和豪情汽車制造公司的積分就可以實(shí)現(xiàn)抵扣,而上汽大眾也可以通過上汽集團(tuán)進(jìn)行內(nèi)部消化。

不過從這一兩年來車企在低油耗產(chǎn)品和新能源產(chǎn)品的推廣速度上就不難看出,車企們還是相對(duì)緊張的,心里慌不慌從他們的產(chǎn)品規(guī)劃就能看得出。比如日系正在大面積推廣混動(dòng)系統(tǒng),同時(shí)也在導(dǎo)入純電動(dòng)車產(chǎn)品,而德系品牌也在逐步擴(kuò)充新能源產(chǎn)品矩陣。

值得一提的是,就在2019年“雙積分”成績(jī)公布前些日,工信部、財(cái)政部、商務(wù)部等5部門聯(lián)合發(fā)布了修改后的““雙積分”新政”,為接下來的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新能源動(dòng)向指明了新的方向。

比亞迪北汽領(lǐng)銜,自主優(yōu)勢(shì)強(qiáng)

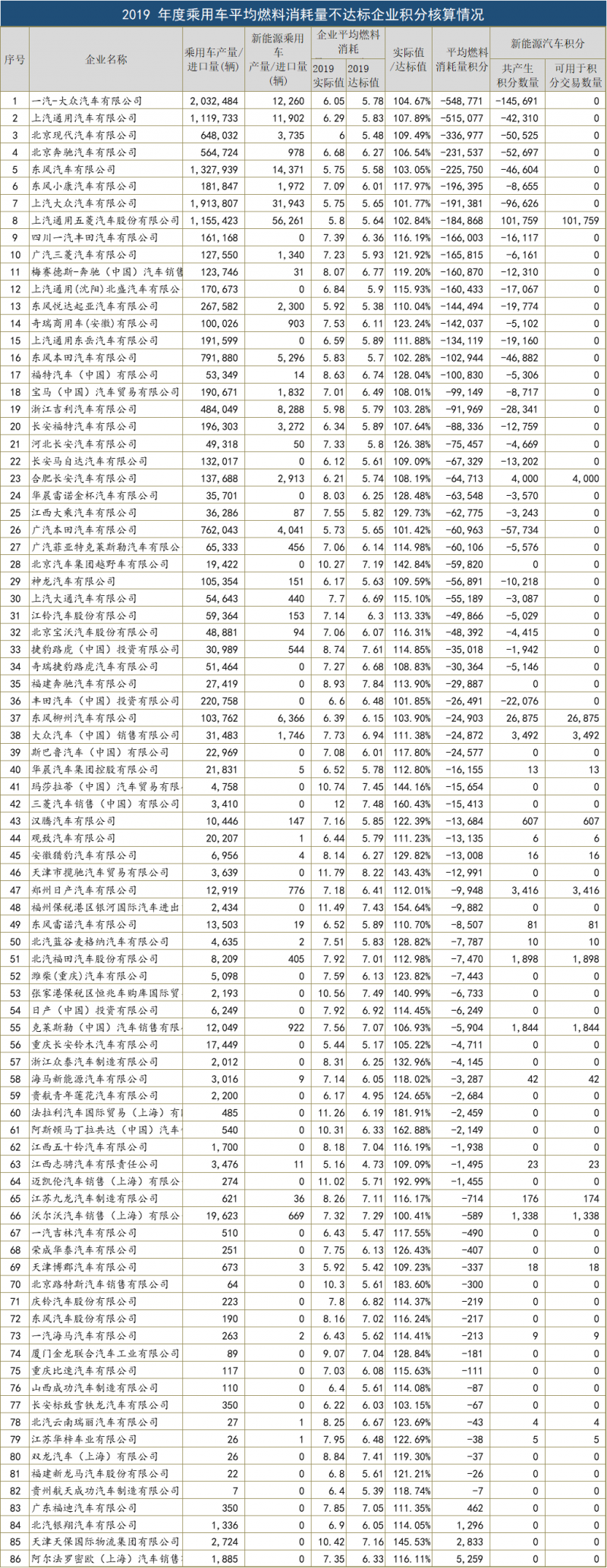

相對(duì)于2018年度的141家乘用車企,2019年度這個(gè)企業(yè)數(shù)量增加至144家,但是相反的是,“雙積分”不達(dá)標(biāo)的企業(yè)從2018年的75家增加至2019年的86家,約6成的車企“雙積分”成績(jī)不合格。

在不合格的榜單中,自主品牌汽車企業(yè)僅35家,不達(dá)標(biāo)企業(yè)中外資及進(jìn)口汽車企業(yè)高達(dá)51家,占比59.3%。細(xì)分來看,82家車企的平均燃料消耗量積分為負(fù)值,33家車企產(chǎn)生新能源汽車積分為0。

從達(dá)標(biāo)企業(yè)的積分核算情況來看,依然是新能源大戶具備比較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),比如比亞迪、北汽、上汽、江淮、廣汽等,所以大多數(shù)自主品牌都能滿足“雙積分”要求,即便發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)能技術(shù)不強(qiáng),但自主車企市場(chǎng)反應(yīng)速度快,多生產(chǎn)一些小電動(dòng)車,往B端市場(chǎng)輸送就能解決“雙積分”的難題。

達(dá)標(biāo)企業(yè)

無可厚非,新能源產(chǎn)品產(chǎn)銷得越多,企業(yè)的平均燃料消耗就低,相應(yīng)的燃料消耗積分和新能源積分?jǐn)?shù)目就越高。從達(dá)標(biāo)企業(yè)的積分排名情況也可以發(fā)現(xiàn),新能源汽車的產(chǎn)量,幾乎成為極為重要的決定因素,比亞迪2019年新能源銷量超過18萬輛,成為積分富余的大戶。兩個(gè)制造公司平均燃料消耗量積分達(dá)到160萬分,新能源生產(chǎn)積分達(dá)到87萬分。

排名第二的是北京汽車,不過需要說明的是,北京汽車旗下?lián)碛卸鄠€(gè)生產(chǎn)制造子公司,如北京汽車股份、北汽新能源常州、北汽廣州等,綜合算下來,北汽2019年生產(chǎn)了12萬輛新能源汽車,積分?jǐn)?shù)量相當(dāng)可觀。

排名第三的是上汽集團(tuán),主要是因?yàn)樯掀瘓F(tuán)的自主榮威、名爵、大通等新能源產(chǎn)品,帶來了近6萬輛的銷量,也為上汽集團(tuán)帶來了55萬分的平均燃料消耗積分,和21萬的新能源積分。排名之后的江淮、廣汽乘用車、東風(fēng)汽車集團(tuán)公司等企業(yè),全年新能源銷量產(chǎn)銷保持在3-5萬輛的水平,“雙積分”成績(jī)合格。

另外值得一提的是,在達(dá)標(biāo)的排行榜中,純電動(dòng)汽車特斯拉的表現(xiàn)也相當(dāng)亮眼,其2019年的燃料消耗值為0,這是所有純電動(dòng)車企最具優(yōu)勢(shì)的地方,如果是純電動(dòng)車企,無論生產(chǎn)多少,“雙積分”都是達(dá)標(biāo)的狀態(tài)。2019年,特斯拉4.6萬輛的汽車都是進(jìn)口而來,因此特斯拉北京進(jìn)口公司取得了31萬的平均燃料消耗量積分,同時(shí)取得了27萬的新能源汽車積分。

實(shí)際上,在達(dá)標(biāo)的58家車企中,天津一汽豐田和廣汽豐田汽車兩家是唯一積分表格出現(xiàn)負(fù)值的兩家企業(yè),但其“雙積分”依然達(dá)標(biāo)了。作為傳統(tǒng)燃油車、且體量相對(duì)較大的企業(yè),一汽豐田的新能源產(chǎn)品產(chǎn)量?jī)H有9000多輛,而廣汽豐田的新能源車僅一萬出頭,因此二者的新能源“雙積分”分別負(fù)值約3萬多分。

所以南北豐田就勝在了普混車的節(jié)油效率上,隨著豐田雙擎技術(shù)在旗下產(chǎn)品的逐步推廣,雙擎產(chǎn)品的市場(chǎng)接受度越來越高,帶來了燃料消耗的優(yōu)勢(shì),比如一汽豐田2019年的燃料消耗僅有5.11L/100公里,領(lǐng)先達(dá)標(biāo)值0.47L,廣汽豐田的平均燃料消耗5.67L/100公里,領(lǐng)先達(dá)標(biāo)值0.23L。這也是為什么一汽豐田相繼停產(chǎn)了大排量的皇冠、普拉多等產(chǎn)品,雖然這些產(chǎn)品贏了市場(chǎng),但是輸了排放。

值得一提的是SUV大戶長(zhǎng)城汽車,其生產(chǎn)的SUV汽車油耗普遍比轎車高,但長(zhǎng)城連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)了“雙積分”的達(dá)標(biāo),這主要得益于歐拉品牌的推動(dòng),以及長(zhǎng)城在1.5T小排量發(fā)動(dòng)機(jī)上的升級(jí)和優(yōu)化。

通用大眾墊底,電動(dòng)車銷量成關(guān)鍵

銷量大的車企如果沒有新能源產(chǎn)品去綜合,“雙積分”的成績(jī)就慘目忍睹了,比如大眾、通用現(xiàn)代和奔馳,成為車企中“雙積分”成績(jī)墊底的幾家公司。

作為2019年的銷量冠軍,一汽-大眾理所當(dāng)然成為平均燃料消耗量積分負(fù)分最高的企業(yè),原本5.78L/100公里的平均燃料消耗達(dá)標(biāo)值,僅完成到6.05L/100公里的實(shí)際值,還差0.27L/100公里,因此負(fù)分值達(dá)到了-54萬分。另外一汽-大眾也因?yàn)樾履茉雌嚠a(chǎn)量?jī)H為1.2萬輛,銷量總占比極低,因此新能源汽車的積分也達(dá)到了-14.5萬分,“雙積分”紛紛墊底。

不達(dá)標(biāo)企業(yè)

其次是上汽通用,2019年的平均燃料消耗量積分為-51萬分,新能源積分?jǐn)?shù)量為-4.2萬分。不過算上通用在沈陽和東岳的生產(chǎn)制造基地,其平均燃料消耗量積分負(fù)值超過-80萬分,成為名副其實(shí)墊底者。之所以一汽-大眾和上汽通用負(fù)分嚴(yán)重,主要是奧迪、凱迪拉克計(jì)算在了之內(nèi),豪華車型的高能耗是拉低分?jǐn)?shù)的主要原因。

其實(shí)這幾年,上汽通用一直在為節(jié)能減排謀篇布局,小排量三缸機(jī),全新CVT及9AT變速箱等,從技術(shù)方面去應(yīng)對(duì)排放。同時(shí)也在推廣新能源和純電產(chǎn)品如 VELITE 6等,但因?yàn)楦黜?xiàng)措施并沒有太好抓到消費(fèi)者的需求點(diǎn),因此也為企業(yè)發(fā)展帶來了困境。

現(xiàn)代、奔馳等車企,也在不達(dá)標(biāo)的車企中排名前列,平均燃料消耗量積分均為-20-30萬分,兩者的新能源產(chǎn)量也僅為3000多輛和900多輛,為此現(xiàn)代和奔馳也在新能源道路上不斷努力。其實(shí)對(duì)現(xiàn)代而言,其新能源技術(shù)是很強(qiáng)大的,在全球的新能源中也擁有很高的地位,但是因?yàn)閲?guó)內(nèi)銷量一直打不開,因此在“雙積分”考核上比較吃虧。

對(duì)奔馳而言,其形勢(shì)應(yīng)該更加嚴(yán)峻,特別是進(jìn)口車部分,大部分都是大排量的產(chǎn)品。所以奔馳也在謀求解決方案,除了與比亞迪合資生產(chǎn)騰勢(shì)之外,奔馳也推出了自己的電動(dòng)車EQC,可以作為積分上的一定平衡,另外奔馳也在積極推廣48V輕混技術(shù),有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的節(jié)能減排。

較為奇怪的是上汽通用五菱,從表單來看,其5.6萬輛的新能源汽車按理說不應(yīng)該出現(xiàn)“雙積分”不合格的情況,但是數(shù)據(jù)顯示,其2019年度的平均燃料消耗要達(dá)到5.64L/100公里,對(duì)于龐大體量的五菱來說,仍需要在發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)上做出升級(jí)和進(jìn)化。

另外,也有部分車企通過關(guān)聯(lián)公司的電動(dòng)車實(shí)現(xiàn)“雙積分”的結(jié)算,這一點(diǎn)廣汽旗下的廣本、廣豐、廣三幾乎直接用了自主車企的電動(dòng)車或插混車,換個(gè)尾標(biāo)就進(jìn)行售賣。還有的如北京奔馳、北京現(xiàn)代、上汽通用等,也可以在集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行積分轉(zhuǎn)化,實(shí)際上對(duì)企業(yè)當(dāng)前的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展影響并不大,但對(duì)于未來政策變化的風(fēng)險(xiǎn)也無法掌控。

在“雙積分”不達(dá)標(biāo)的車企中,進(jìn)口車企占比較多,這也是因?yàn)檫M(jìn)口車大多為大排量的豪華車型,比如邁凱倫,其達(dá)標(biāo)的百公里油耗應(yīng)在5.71L,但實(shí)際卻有11.02L,遠(yuǎn)超標(biāo)準(zhǔn)的近2倍,同時(shí)進(jìn)口車上幾乎沒有新能源產(chǎn)品進(jìn)行綜合,所以大多無法滿足“雙積分”要求。不過好在進(jìn)口車商的銷量體量小,積分負(fù)值也不高,解決起來也較為容易。

新政策倒逼升級(jí)

不難發(fā)現(xiàn),新能源汽車正積分排名前十的企業(yè)全部為自主品牌,而乘用車企新能源汽車負(fù)積分排名前十的企業(yè)幾乎均為大型合資企業(yè)。其中的原因也很簡(jiǎn)單,由于合資企業(yè)在華推出新能源車型的節(jié)奏較為緩慢,且推出的純電動(dòng)車型大多以“油改電”車型為主,市場(chǎng)表現(xiàn)一般。

但“雙積分”政策對(duì)于不同車企的影響力是不同的,平均油耗控制得如何,新能源發(fā)展得怎么樣,可能更多在于企業(yè)自身的覺悟、認(rèn)識(shí),考核壓力是會(huì)有,但一些不達(dá)標(biāo)的車企在積分可以買賣、劃轉(zhuǎn)的情況下,也能較從容得去應(yīng)對(duì)。

就在2019年度“雙積分”情況公示之前,工信部發(fā)布了新的“雙積分”政策,之前由于老版“雙積分”政策實(shí)施過程中,存在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)亟需更新、企業(yè)在燃油汽車節(jié)能技術(shù)方面投入不夠、積分交易市場(chǎng)供需不平衡等問題。

因此此次修改明確了未來三年積分核算標(biāo)準(zhǔn)、修改了新能源汽車乘用車車型積分計(jì)算方法、更新了小規(guī)模企業(yè)油耗積分核算優(yōu)惠措施、強(qiáng)化了燃油車在“雙積分”中的貢獻(xiàn)、將醇醚燃料乘用車納入核算范圍、豐富了正積分關(guān)聯(lián)企業(yè)的轉(zhuǎn)讓范圍、建立了傳統(tǒng)能源乘用車燃料消耗量和新能源汽車積分結(jié)轉(zhuǎn)的關(guān)聯(lián)措施、因疫情影響對(duì)2019、2020年度積分管理方式調(diào)整留下接口等。

新版“雙積分”有幾大看點(diǎn),比如提出了“低油耗乘用車”的概念,更加明確了鼓勵(lì)節(jié)能車型發(fā)展,這無疑將推動(dòng)企業(yè)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)的研發(fā)和投入,推動(dòng)48V、普混車等更受消費(fèi)者歡迎的低油耗產(chǎn)品的發(fā)展。另一方面也提高了純電動(dòng)車、插電式混合動(dòng)力乘用車的積分獲得難度,降低新能源汽車積分獲得量,這也意味著企業(yè)要想獲得“雙積分”的平衡,需要更多高質(zhì)量的純電動(dòng)車產(chǎn)品的產(chǎn)銷去支撐。

此次修改明確了2021-2023年新能源汽車積分比例要求分別為14%、16%、18%,同時(shí)明確了新能源汽車積分可以結(jié)轉(zhuǎn),此次調(diào)整,也是在2020年全球疫情影響之下的,政策制定方對(duì)新能源汽車總體產(chǎn)銷量顯著下滑、大幅低于預(yù)期已經(jīng)是有了比較大的心理準(zhǔn)備。

一方面是給車企留了一些喘息之機(jī),讓車企放下包袱,另一方面也是給了車企更大的自由調(diào)整空間,使新能源汽車先發(fā)車企獲得更大的優(yōu)勢(shì)。而更加嚴(yán)苛的“雙積分”政策,無疑將倒逼車企加大新能源汽車的研發(fā)和生產(chǎn)力度。

毫無疑問的是,補(bǔ)貼也好,“雙積分”政策也好,這都只是緩兵之計(jì),打鐵還需自身硬,電動(dòng)車要真與燃油車競(jìng)爭(zhēng),必須得降低成本并且做到接近燃油車的續(xù)航性能,同時(shí)還需要更多的充電設(shè)施的支撐。然而這些目標(biāo)未來很多能都不一定能很快實(shí)現(xiàn),因此在燃油車與電動(dòng)車之間仍然需要一定的時(shí)間進(jìn)行過渡。

來源:一句話點(diǎn)評(píng)/文:杜余鑫